Gliederung

- Geschichtliche Vorbemerkungen

- Vorbemerkung zum Gewichtssystem

- Der Groot als Sinnbild flämischer Unabhängigkeit

- Goldmünzen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts

- Münzen ab 1474

Geschichtliche Vorbemerkungen

Zunächst sind wirtschaftlich bedeutsame Regionen (Karte Burgund 1465–1477) zu unterscheiden, dazu gehören vor allem:- Grafschaft Flandern mit Brügge als Handelszentrum (im 13.–15. Jahrhundert) für Wein, Getreide und vor allem Tuch bzw. Wolle, die hauptsächlich aus England kommt.

- Herzogtum Brabant mit Antwerpen auf der Grenze zwischen Brabant, Flandern und Holland. Antwerpen löst Brügge als vorrangiges Handelszentrum ab und muss später Amsterdam den Vortritt lassen. Später steigt Brüssel zu einem Zentrum der industriellen Entwicklung bis 1850 auf.

- Grafschaft Holland mit Amsterdam (Vorrangstellung ab etwa 1585)

- Weitere Gebiete sind Hennegau, Lüttich und Seeland.

Im Achtzigjährigen Krieg (1568–1648) lösen sich die Niederlande vom habsburgischen Reich (Utrechter Union (1579) bzw. die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (1581)). Dazu gehören vor allem Holland, aber auch Seeland und Teile Brabants bzw. Flanderns. In den südlichen (Spanischen, Österreichischen) Niederlanden — aus denen Belgien und Luxemburg hervorgehen — liegen die Handelsstädte Brügge, Brüssel und Antwerpen.

Die Teilung beeinflusst nicht nur die Entwicklung der regionalen

Währungen, sondern auch die Gewichtssysteme. Ausgangspunkt ist ein

sogenannter Dormant von 1529, der in Anlehnung an die Troy-Mark

(poids de marc) auf Anordnung Kaiser Karls V. als Standardgewicht

für seinen niederländischen Herrschaftsbereich geschaffen worden ist.

Ähnlich wie die Pile de Charlemagne besteht der Dormant aus 10

Teilen und wiegt insgesamt 4 Mark. Ein Gewicht von 1529, das in den

Niederlanden als Standard gedient hat, ist von van Swinden (1802) nachgewogen

worden: Es wiegt 24 Grän (poids de marc) mehr als die Pariser Troymark

(4608 grains bzw. 244,7529g) also 244,7529g × 4632 / 4608 =

246,0276g. Ein anderer Vergleich von 1756 hat ergeben, dass die

niederländische Troy-Mark des Dormant von 1529 wohl 21 Grän schwerer ist

als die Pariser Troy-Mark; damit wäre sie 245,8682g schwer. Eine dritte

Variante findet man mit dem Slaaper

, den General-Eichmeister

von Nagel 1798 angefertigt hat. Er wiegt 246,0838g und ist um 25,057 Grän

schwerer als die Pariser Troy-Mark. Witthöft (1991), S. 91,

hat sich für eine Troymark von 246,08386g entschieden, die der

General-Eichmeister Groengraft (1701–45) verwendet hat.

Für Brüssel liegt ein weiteres 1755 vom General-Eichmeister der Vereinigten Niederlande l'Admiral gefertigtes Gewicht von 4 Mark vor. Die entsprechende Troymark von 246,09765g hat für Brabant als Standard fungiert.

Vorbemerkung zum Gewichtssystem

Das holländische Troy-Gewicht basiert auf der Troy-Mark als halbes Troy-Pfund (= Pfund Marktgewicht). Die folgende Einteilung wird bei Gold und Silber verwendet und enthält Engels und As. Dabei sind die Angaben in holländischen As erst später hinzugekommen, nachdem man Waagen mit entsprechender Genauigkeit entwickelt hat.| Pfund | Mark | Unzen | Lot | Engels | As | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pfund Troy | 1 | 2 | 16 | 32 | 320 | 10240 | 492,1677 |

| Mark Troy | 1 | 8 | 16 | 160 | 5120 | 246,0839 | |

| Unze | 1 | 2 | 20 | 640 | 30,7605 | ||

| Lot | 1 | 10 | 320 | 15,3802 | |||

| Engels | 1 | 32 | 1,5380 | ||||

| Maille | 16 | 0,7690 | |||||

| Vierling (Felin) | 8 | ||||||

| Troisquin (Troisken) | 4 | ||||||

| Deusquin (Deusken) | 2 | ||||||

| As | 1 | 0,048063 |

Grote (1862), S. 13-14, vermutet, die Gewichte von Pfund und Mark seien aus dem französischen übernommen worden, während die Einteilung dem englischen System folgt. Das englische pennyweight hat sich im Holländischen zu een Ingelschen, dann zum Englisch und schließlich zum Engel gewandelt. Wie in England wird der Engelsche Penning in 32 Einheiten geteilt. Diese getrockneten Weizenkörner aus der Mitte einer Ähre heißen in England grain und mutieren in Holland zum As.

Im Amsterdam des 16. Jahrhunderts ist die Troy-Mark einerseits dem französischen System entsprechend in Grän geteilt worden.| Mark | Unzen | Drachmen | Pfennige | Grän | Gramm | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mark Troy | 1 | 8 | 64 | 192 | 4608 | 246,0839 | |

| Unze | 1 | 8 | 24 | 576 | 30,7605 | ||

| Drachme (dram) | 1 | 3 | 72 | 3,8451 | |||

| Pfennig | 1 | 24 | 1,2817 | ||||

| Grän | 1 | 0,053404g |

Dagegen zeigt van Swinden (1802), 408f., dass diese Rechnung wohl nur bedingt richtig ist. Durch Messung aus dem Jahr 1798 hat sich gezeigt, dass die Mark Trooisch um 25,057 Grän (poids de marc, 0,05115g) schwerer ist als die französische Troymark (244,7529g). Man erhält nun 4633,057 × 0,05115g = 246,0838g. Alternativ kann man natürlich auch mit dem Faktor 4633,057/4608 = 0,99459168 rechnen.

Andererseits teilt van Swinden (1802), S. 272f. und S. 339, die Unze nicht in 576 Grän wie die Franzosen ein, sondern in 480 Grän wie die Engländer. Man erhält so für das Trooisch Gewicht:| Pfund | Marken | Unzen | Drachmen | Skrupel | Grän | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pfund Troy | 1 | 2 | 16 | 128 | 384 | 7680 | 492,1677 |

| Mark Troy | 1 | 8 | 64 | 192 | 3840 | 246,0839 | |

| Unze | 1 | 8 | 24 | 480 | 30,7605 | ||

| Drachme (dram) | 1 | 3 | 60 | 3,8451 | |||

| Skrupel | 1 | 20 | 1,2817 | ||||

| Grän | 1 | 0,064084 |

Der Groot als Sinnbild flämischer Unabhängigkeit

pariser Pfundheraus:

= 12 'starke'

livres parisis(neu)

= 40 'schwache'

livres parisis(alt, abgewertet)

pariser Pfundschon bald nichts mehr miteinander gemein.

Funken stiebenmeint – im Avers zwischen zwei Löwen auf dem Doppelstück.

Jason und die Argonautenaus der griechischen Mythologie bezieht.

= 60 Groot brab. = ¼ Pfund brab.

= 40 Groot fläm. = ⅙ Pfund fläm.

= 20 Stüver

= 1 Pfund von Artois

Goldmünzen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts

- Klinkaert (clinquaert)

- Der Klinkaert wird zunächst 1425 mit einer Aufzahl von 67 Stück auf die 17 Karat feine Mark Gold hergestellt (2,588g). Später wird er herabgesetzt und mit 68 Stück auf die 15 karätige Mark ausgebracht (2,25g).

- (Flämischer) Noble und Demi-Nobel

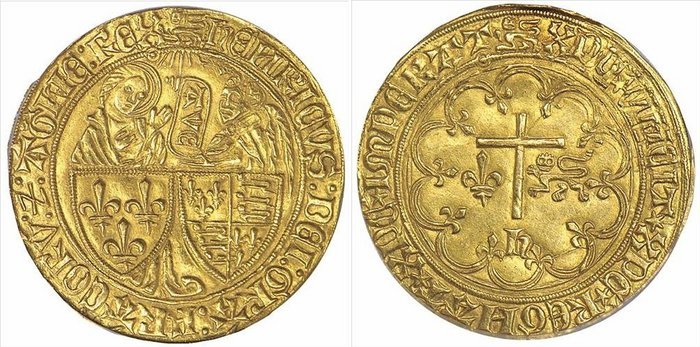

- Schon 1388 wird der Noble (31⅔ Stück auf die 23¾ karätige

Mark, also 7,65g) unter Philipp dem Kühnen als Nachahmung des englischen

Noble in Burgund eingeführt. Nach einer Periode gefälschter Henricus Nobel

(1416, 1425 und 1427) werden Noble und halbe Noble 1428 in

leichterer Form fortgeführt. Der Noble wird nun zu 35¼ Stück auf

die 23½ feine Goldmark (6,8g) geschlagen. Der Demi-Nobel enthält

genau halb so viel Gold; 1489 folgt eine leichtere Variante. 1487 lebt

der

noble de Bourgogne

(33 Stück auf die 23⅘ karätige Mark) unter dem habsburger König Maximilian als minderwertige Fälschung des englischen Rose Noble noch einmal auf. Vgl. hierzu Munro (1974), S. 326. - Pieter

- 1433 werden aus der 18 karätigen Goldmark 68 Pieter (2,7g) ausgemünzt.

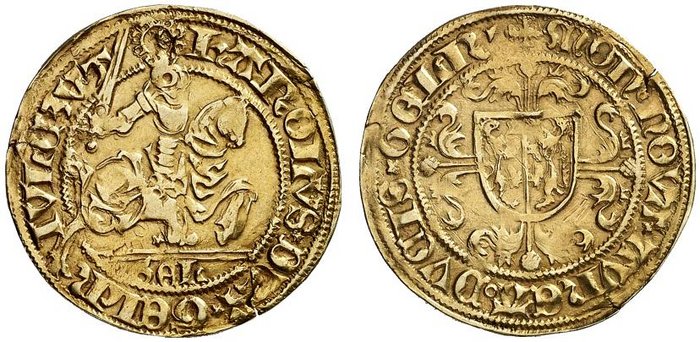

- Philippus oder Rijder

- Auch der Philippus (cavalier) wird 1433 eingeführt. 67,5 Stück werden aus der 23,815 karätigen Goldmark ausgemünzt (3,6g). Wegen das abgebildeten Reiters heißt er auch franc à cheval. Je nach Region wird er in den Niederlanden rijder, ryder oder rider genannt.

- Lion d'or (Gouden leeuw)

- 1454 folgt mit dem Lion eine Goldmünze von 4,08g Feingold. Er wird zu 57,5 Stück aus der 23 karätigen Mark geprägt.

- St. Andreas Gulden oder (St.) Andriès Gulden

- Philipp III. der Gute (Herzog 1419–1467) lässt diesen burgundischen Gulden seit 1466 mit 72 Stück auf die 19 karätige Mark ausbringen. Der Gulden mit einem relativ kleinen Goldkern (2,69g) ist dem Rheinischen Goldgulden (2,53g) im Wert sehr ähnlich. Die Abkehr vom französisch dominierten Geld lässt eine Verlagerung der Wirtschaftszentren – vom flämischen Brügge hin zum brabantischen Antwerpen und Bergen-op-Zoom – seit den 1450er Jahren erkennen. Der Gulden wird bis 1496 hergestellt und dann von dem minderwertigeren St. Philipps Gulden abgelöst. Vgl. hierzu Munro (1974), S. 317.

- Grand real (royal)

- Österreich lässt ab 1487 Grand real mit einem großen Goldkern (14,71g) herstellen. Von ihm gehen 16½ Stück auf Mark zu 23,8 Karat Gold.

Münzen ab 1474

Die nachstehenden Angaben sind van den Chijs (1852) sowie Hermans (1848) entnommen worden. Man beachte, dass sowohl Gold- als auch Silbermünzen im Laufe der Zeit immer geringwertiger ausgegeben werden (siehe etwa den Rheinischen Goldgulden). Außerdem hat sich das Tauschverhältnis von Gold zu Silber über die Jahre verändert (kaum Gold- aber vermehrte Silberproduktion). Interessanter sind daher die relativen Tauschverhältnisse zwischen Goldmünzen zum jeweiligen Zeitpunkt. (Man beachte außerdem, dass die Devalvation einer fremden Münze auch als währungspolitische Maßnahme gesehen werden kann. Nach dem Greshamschen Gesetz werden die nun unterbewerteten fremden Münzen durch die relativ überbewerteten heimischen Münzen im eigenen Währungsgebiet verdrängt.)Großen Privilegentgegenkommen. Durch Marias Heirat mit dem späteren Kaiser Maximilian I. von Habsburg beginnt nach Marias Tod 1482 die habsburgische Herrschaft. Solche Umbrüche haben natürlich immer auch währungspolitische Einschnitte zur Folge.

| 1474 | 1474 | 1478 | 1482 | 1485 | 1486 | 1489 | 1491 | 1493 | 1499 | |

| Münzsorte | s - d | st | st | st | st | st | st | st | st | st |

| Rosennobel | 11-4 | 68 | 77/76 | 84 | 93 | 96 | 56 | 68 | 81/82 | |

| Henricus Nobel | 9-8 | 58 | 66 | 74 | 84 | 80 | 50 | 60 | 72 | |

| Flämischer Nobel | 9-4 | 56 | 64 | 70 | 78 | 48 | 58 | 70/71 | ||

| (Gouden) Leeuwe | 6-0 | 36 | 40 | 43 | 44 | 49 | 30 | 36 | 42 | |

| Wilhelmus Schild | 4-0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 24 | |||

| Johannes Schild | 3-10 | 23 | 28 | 32 | 32 | 49 | 23 | 27½ | ||

| Johannes Klinkaert | 26 | |||||||||

| Philippus Schild | 20 | 25 | 24 | 49 | ||||||

| Philippus Klinkaert | 2-8 | 16 | 18 | 16 | 20 | |||||

| burgund. Gulden = (St.) Andriès Gulden | 4-0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 20 | 24 | 28 | |

| rhein. (Kfst-)Gulden | 3-10 | 23 | 26 | 28 | 32 | 32 | 48½ | 23 | 27 | 20 |

| Ungarischer Gulden (Dukat) | 5-0 | 29(?) | 34 | 38 | 42 | 41 | 26 | 31 | 34/36 | |

| bayrische Gulden | 2-6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 15 | 19 | |||

| Arnolds Gulden | 13 | 13½ | 16 | 16 | 12 | 10½ | ||||

| franz. Krone (écu) | 4-6 | 27 | ||||||||

| Krone ohne die Sonne | 38 | 34 | 28 | |||||||

| Krone mit der Sonne | 33 | 36/35 | 39 | 39 | 34 | 29 | ||||

| Krone Ludovicus/Karolus | 32 | 34 | 38 | |||||||

| Salut d'or | 4-10 | 29 | 33 | 37 | 42 | 40 | 25 | 30 | 35 | |

| Peter (vermutl. Pieter d'or) | 4-4 | 26 | 22 | 24 | 27 | 29 | 20 | 22 | ||

| geldrische Rieder | 24 | 27 | 18 | 22 | ||||||

| Hornsche Gulden | 10 |

| Frankreich (1488–1519) | |||||||||||||||

| Silberanteil | Gewicht | Ergebnisse anders als in Munro | |||||||||||||

| Königssilber | Feinsilber in % |

Aufzahl | rau | fein | d.t. nominal |

d.t. | groot | penny | groot je d.t. |

pence je d.t. |

|||||

| gros de rois | 11½ | 0,918 | 69 | 3,547 | 3,258 | 36 | 42 | 6,872 | 4,529 | 0,191 | 0,126 | ||||

| grand blanc au soleil | 4½ | 0,359 | 78½ | 3,118 | 1,120 | 13 | 14,446 | 2,364 | 1,558 | 0,182 | 0,120 | ||||

| grand blanc à la couronne | 4,5 | 0,359 | 86 | 2,846 | 1,023 | 12 | 13,186 | 2,157 | 1,422 | 0,180 | 0,118 | ||||

| karolus | 4 | 0,319 | 92½ | 2,646 | 0,845 | 10 | 10,897 | 1,783 | 1,175 | 0,178 | 0,118 | ||||

| hardi, liard | 3 | 0,240 | 234 | 1,046 | 0,251 | 3 | 3,231 | 0,529 | 0,348 | 0,176 | 0,116 | ||||

| denier tournois | 1 | 0,080 | 252 | 0,971 | 0,078 | 1 | 1 | 0,164 | 0,108 | 0,164 | 0,108 | ||||

| denier parisis | 1⅛ | 0,090 | 220 | 1,113 | 0,100 | 1¼ | 1,289 | 0,211 | 0,139 | 0,169 | 0,111 | ||||

| 0,177 | 0,117 | ||||||||||||||

| burgundische/habsburgische Niederlande (1496–1521) | |||||||||||||||

| Silberanteil | Gewicht | ||||||||||||||

| Königssilber |

Feinsilber in % |

Aufzahl | rau | fein | d.t. | groot nominal |

groot | penny | pence je d.t. |

groot je penny |

|||||

| toison d'argent | 11 | 0,878 | 72 | 3,399 | 2,986 | 38,500 | 6 | 6,299 | 4,152 | 0,156 | 1,445 | ||||

| patard, stuiver | 4 | 0,319 | 79 | 3,098 | 0,990 | 12,759 | 2 | 2,088 | 1,376 | 0,157 | 1,454 | ||||

| gros/groot | 3¼ | 0,260 | 134 | 1,827 | 0,474 | 6,112 | 1 | 1 | 0,659 | 0,164 | 1,517 | ||||

| double mite | ⅓ | 0,027 | 227 | 1,078 | 0,029 | 0,370 | 1/12 | 0,061 | 0,040 | 0,225 | 2,088 | ||||

| 0,175 | 1,626 | ||||||||||||||

| England (1464–1526) | |||||||||||||||

| Silberanteil | Gewicht | ||||||||||||||

| Sterling Silber | Feinsilber in % |

Aufzahl | rau | fein | d.t. | groot | penny | pence je d.t. |

groot je penny |

||||||

| groat | 11,100 | 0,925 | 112½ | 3,110 | 2,877 | 37,093 | 6,069 | 4 | 0,108 | 1,517 | |||||

| penny | 11,100 | 0,925 | 450 | 0,778 | 0,719 | 9,273 | 1,517 | 1 | 0,108 | 1,517 | |||||

| farthing | 11,100 | 0,925 | 1800 | 0,194 | 0,180 | 2,318 | 0,379 | ¼ | 0,108 | 1,517 | |||||

| 0,108 | 1,517 | ||||||||||||||

Bei den Goldmünzen jener Zeit bezieht Munro (1974), Appendix a auch Italien und das Heilige Römische Reich mit ein. Wie zuvor geben die hellgrün unterlegten Werte Mittelwerte an. Bei den grün unterlegten Werten muss Munro auf Schätzungen zurückgreifen.

| Frankreich | |||||||||||||

| Gewicht | Faktor | Wert im Jahr 1500 | Wechselkurse | ||||||||||

| (Gramm) | (1500) | franz. | engl. | fläm. | implizit | ||||||||

| Karat | Aufzahl | rau | fein | s.t. je g Feingold |

s.t. | pence | Groot | s.t. je penny |

s.t. je penny |

s.t. je Groot |

pence je Groot |

||

| 1423 | Franc à cheval | 24 | 80 | 3,059 | 3,059 | 10,826 | 33,12 | 48 | 68 | 0,690 | 0,698 | 0,487 | 0,706 |

| 1423 | Salut d'or | 24 | 70 | 3,496 | 3,496 | 10,725 | 37,50 | 54 | 76 | 0,694 | 0,691 | 0,493 | 0,711 |

| 1461 | Écu à la couronne | 23,125 | 71 | 3,447 | 3,322 | 10,724 | 35,62 | 51 | 72 | 0,698 | 0,691 | 0,495 | 0,708 |

| 1474 | Écu à la couronne | 23,125 | 72 | 3,399 | 3,275 | 10,686 | 35,00 | 50 | 71 | 0,700 | 0,689 | 0,493 | 0,704 |

| 1475 | Écu au solei | 23,125 | 70 | 3,496 | 3,369 | 10,763 | 36,26 | 51 | 74 | 0,711 | 0,694 | 0,490 | 0,689 |

| 10,745 | 0,699 | 0,693 | 0,492 | 0,704 | |||||||||

| Frankreich | |||||||||||||

| rau | fein | pence je g Feingold |

s.t. je penny |

s.t. je Groot |

pence je Groot |

||||||||

| 1412 | Henricus noble | 23,875 | 50 | 6,998 | 6,962 | 15,513 | 75,00 | 108 | 153 | 0,694 | 0,490 | 0,706 | |

| 1465 | angel | 23,875 | 67,5 | 5,184 | 5,157 | 15,513 | 56,88 | 80 | 116 | 0,711 | 0,490 | 0,690 | |

| 1465 | angelet | 23,875 | 135 | 2,592 | 2,578 | 15,513 | 28,12 | 40 | 58 | 0,703 | 0,485 | 0,690 | |

| 1465 | ryal, royal oder rose noble |

23,875 | 45 | 7,776 | 7,735 | 15,513 | 85,00 | 120 | 173 | 0,708 | 0,491 | 0,694 | |

| 1489 | sovereign | 23,875 | 22,5 | 15,552 | 15,471 | 15,513 | 170,00 | 240 | 346 | 0,708 | 0,491 | 0,694 | |

| 15,513 | 0,705 | 0,490 | 0,694 | ||||||||||

| Burgundische Niederlande | |||||||||||||

| rau | fein | Groot je g Feingold |

s.t. je penny |

pence je Groot |

s.t. je Groot |

pence je Groot |

|||||||

| 1425 | Klinkaert | 17 | 67 | 3,653 | 2,588 | 21,642 | 28,76 | 39 | 56 | 0,737 | 0,717 | 0,514 | 0,696 |

| 1431 | Klinkaert | 15 | 68 | 3,599 | 2,250 | 21,337 | 25 | 33 | 48 | 0,758 | 0,727 | 0,521 | 0,688 |

| 1428 | (fläm.) Noble | 23,5 | 35,25 | 6,943 | 6,799 | 21,769 | 72,5 | 102 | 148 | 0,711 | 0,713 | 0,490 | 0,689 |

| 1433 | Pieter | 18 | 68 | 3,599 | 2,699 | 21,856 | 30 | 40 | 59 | 0,750 | 0,710 | 0,508 | 0,678 |

| 1433 | Philippus (Rijder) | 23,815 | 67,5 | 3,626 | 3,598 | 21,957 | 38,76 | 54 | 79 | 0,718 | 0,707 | 0,491 | 0,684 |

| 1454 | Lion (Leeuw) | 23 | 57,5 | 4,257 | 4,079 | 22,553 | 45 | 63 | 92 | 0,714 | 0,688 | 0,489 | 0,685 |

| 1466 | St. Andreas Gulden | 19 | 72 | 3,399 | 2,691 | 22,667 | 30 | 42 | 61 | 0,714 | 0,684 | 0,492 | 0,689 |

| 1487 | Grand real (royal) von Österreich |

23,8 | 16,5 | 14,834 | 14,710 | 24,949 | 180 | 260 | 367 | 0,692 | 0,622 | 0,490 | 0,708 |

| 1487 | burgund. Noble = demi-real |

23,8 | 33 | 7,417 | 7,355 | 24,881 | 90 | 130 | 183 | 0,692 | 0,623 | 0,492 | 0,710 |

| 1487 | Burgund. Dukat = demi-noble = quarter-royal |

23,8 | 66 | 3,708 | 3,677 | 25,017 | 45 | 65 | 92 | 0,692 | 0,620 | 0,489 | 0,707 |

| 1489 | demi-noble | 22,85 | 72 | 3,399 | 3,236 | 22,864 | 34,38 | 51 | 74 | 0,674 | 0,678 | 0,465 | 0,689 |

| 1496 | St. Philippus Gulden | 16 | 74 | 3,307 | 2,205 | 22,676 | 24,5 | 36 | 50 | 0,681 | 0,684 | 0,490 | 0,720 |

| 1496 | Toison d'or | 23,8 | 54,5 | 4,491 | 4,453 | 22,454 | 49,06 | 72 | 100 | 0,681 | 0,691 | 0,491 | 0,720 |

| 1500 | St. Philippus Gulden | 15,92 | 74 | 3,307 | 2,194 | 22,790 | 24,5 | 36 | 50 | 0,681 | 0,681 | 0,490 | 0,720 |

| 22,745 | 0,707 | 0,684 | 0,493 | 0,698 | |||||||||

| Italien und Heiliges Römisches Reich | |||||||||||||

| 1252 | Gulden (Florenz) | 24 | 3,536 | 3,536 | 38,76 | 55 | 79 | 0,705 | 0,491 | 0,696 | |||

| 1252 | Genovino (Genua) | 24 | 3,560 | 3,560 | 38,76 | 55 | 79 | 0,705 | 0,491 | 0,696 | |||

| 1284 | Dukat (Venedig) | 24 | 3,559 | 3,559 | 38,76 | 55 | 79 | 0,705 | 0,491 | 0,696 | |||

| 1308– 1342 |

ungar. Dukat | 24 | 3,536 | 3,536 | 38,76 | 55 | 79 | 0,705 | 0,491 | 0,696 | |||

| 1490 | Rhein. Gulden | 18,5 | 71,333 | 3,278 | 2,527 | 28,76 | 41 | 58 | 0,701 | 0,496 | 0,707 | ||

| Johannes Gulden1) | 2,392 | 26,38 | 38 | 55 | 0,694 | 0,480 | 0,691 | ||||||

| Bay. Gulden1) | 1,740 | 18,76 | 28 | 38 | 0,670 | 0,494 | 0,737 | ||||||

| Reichsgulden1) | 2,204 | 23,76 | 34 | 48 | 0,699 | 0,495 | 0,708 | ||||||

| Wilhelmus Gulden1) | 2,784 | 30 | 42 | 61,5 | 0,714 | 0,488 | 0,683 | ||||||

| Friedrichsgulden1) | 1,914 | 20,62 | 29 | 42 | 0,711 | 0,491 | 0,690 | ||||||

| geldrischer Gulden1) | 2,320 | 25 | 35 | 51 | 0,714 | 0,490 | 0,686 | ||||||

| Arnoldsgulden1) | 1,392 | 12,5 | 18 | 26 | 0,694 | 0,481 | 0,692 | ||||||

| 1419– 1455 |

alter Postulatsgulten | 12 | 74,5 | 3,139 | 1,570 | 15 | 21 | 30 | 0,714 | 0,500 | 0,700 | ||

| neuer Postulatsgulden | 11,26 | 16 | 23 | 0,704 | 0,490 | 0,696 | |||||||

| 1456– 1482 |

Postulatsgulden de Bourbon | 15 | 100 | 2,339 | 1,462 | 15,28 | 22 | 32 | 0,695 | 0,478 | 0,688 | ||

| Peter forgie | 3,480 | 37,5 | 53 | 76 | 0,708 | 0,493 | 0,697 | ||||||

| Peter von Geldern | 2,088 | 22,5 | 32 | 46 | 0,703 | 0,489 | 0,696 | ||||||

| 1456– 1482 |

Peter Gulden (Lüttich) |

16,333 | 67 | 3,490 | 2,375 | 24,3 | 35 | 51 | 0,694 | 0,476 | 0,686 | ||

| 0,489 | 0,697 | ||||||||||||

2) Die Wechselkurse ergeben sich aus den Wertangaben für das Jahr 1500. Der implizite Wechselkurs wird auf den Werten s.t. bzw. pence oder Groot je Gramm Feingold berechnet.

Der geldrische Rieder heißt in Gelderland Rijder (cavalier, chevalier d'or) und meint den Reiter auf dem Avers der Münze (2,911g Feingold). Die ersten Rijder dürfte Arnold v. Egmond, Herzog v. Geldern 1423–1472) geschlagen haben (Arnolds Gulden ), der dem Rijder Philipps des Guten stark ähnelt. Neben solchen Provinzialrijdern wird auf Beschluss der Generalstaaten seit 1606 ein niederländischer Rijder mit 9,2g Feingold für den Handel geschlagen.

| Münzsorte | 1559 | 1572 | 1586 | 1603 | 1606 | 1608 | 1619 | 1622 | 1638 | 1645 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Angelot | 66 | 70 | 101,5 | 109 | 112 | 116 | 117 | 124 | 130 | 140 |

| Dukat1) | 45 | 47 | 68 | 74 | 76 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 |

| Fr. Écu | 41 | 43 | 61 | 68 | 70 | 75 | 75 | 78 | 80 | 88 |

| Reichstaler1) | 30 | 32 | 45 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Patagon | 47 | 50 | 50 | |||||||

| Löwentaler3) | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |

2) Reichstaler des Heiligen Römischen Reichs, niederländischer Rijksdaalder ab 1572 und burgundischer Kreuztaler (kruisrijksdaalder)

3) Der Löwentaler (leeuwendaalder) ersetzt in der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen ab 1575 den burgundischen Kreuztaler.

Quelle: van der Beek et al. (2009), S. 43.

Dieser Reichstaler oder Speziestaler (also gemünzte Taler) muss sehr bald von der Währungseinheit Reichstaler (bloße Rechnungsmünze) unterschieden werden, weil der Rechnungstaler immer weniger Silber enthält, rechnerisch also immer mehr für den Speziestaler bezahlt werden muss.

Das Geld in Holland ist fortan entweder Kurant-Geld (auch Kassen-Geld) oder Bankgeld. Bank-Geld ist gemeinhin 4% bis 5% besser als das Kurant-Geld, weil dieses in der «Kipper und Wipper» Zeit immer weiter verschlechtert worden ist. Der Aufschlag wird das Bankagio genannt, wobei zu beachten ist, dass das Bankgeld natürlich an die Bank von Amsterdam gebunden ist.

Silberne Reiter(Zilveren Rijder) sind bereits 1581 in Gelderland und Friesland mit einem Feingehalt von zunächst 22,98g Silber hergestellt worden; von Schrötter (1970), Art. Dukaton. 1618 wird der Dukaton in den spanischen Niederlanden eingeführt und auf etwas mehr als 30g Feinsilber (später 28,88g) umgestellt, so dass er als silbernes Äquivalent zum goldenen Dukaten dient. Zunächst gilt

Silberner Reiter.

| Pfund fläm. |

Dukaton | Patagon | Rijks- daalder |

Gulden | Schelling | Stüver | Groot = Pf. fläm. |

Deut | Pf. holl. | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pfund fläm. | 1 | 2⅖ | 6 | 20 | 120 | |||||

| Dukaton | 1 | 3 | 10 | 60 | ||||||

| Patagon1) | 1 | 2½ | 8⅓ | 50 | 100 | 400 | 800 | |||

| Rijksdaalder2) | 1 | 2½ | 8⅓ | 50 | 100 | 400 | 800 | |||

| holl. Gulden3) | 1 | 3⅓ | 20 | 40 | 160 | 3204) | ||||

| Schelling (Schilling fläm.) |

1 | 6 | 12 | 48 | 96 | |||||

| Stüver (stuiver) |

1 | 2 | 8 | 16 | ||||||

| Groot (Pfennig fläm.) |

1 | 4 | 8 | |||||||

| Deut | 1 | 2 |

2) Vor 1619 wird der Rijksdaalder mit 48 Stüver bewertet.

3) Die ersten Gulden entsprechen 28 Stüver und heißen daher Achtentwintig. Vorsicht: Dieser Gout-Gulden (gute Gulden) aus Silber werden manchmal zu Goldgulden verballhornt. 1 Achtentwintig = 1⅖ Gulden.

4) 1816 wird der Gulden auf 100 Cent umgestellt.

- Goldmünzen (Die offizielle Umrechnung aller gängigen Münzen jener Zeit

findet man beispielsweise in den Verordnungen der Generalstaaten

Beeldenaer Ofte Figuer-boeck dienende op de Nieuwe Ordonnantie

vander Munte 1586, 1622 und 1624.)

- 1 und ½ Ruyders zu 14 bzw. 7 holl. Gulden

(24 8/13 goldene Ruyders auf die 22 Karat, 1 Grän feine Mark Gold) - Dukaten zu etwa 5 Gulden, 5 Stüver

70 Dukaten müssen wenigstens 159 Engels wiegen und das Gold muss 23 Karat 7 bis 8 Grän fein sein.

- 1 und ½ Ruyders zu 14 bzw. 7 holl. Gulden

- Silbermünzen (25 Gulden 11 Stüber 13 Pf. Currentgeld auf die feine Mark

Silber oder 23 14/43 Gulden auf die Mark Troys)

- 1 Patagon = 50 Stüver (1659–1802)

Holländisches Kurant: Patagons gelten ungefähr 1% mehr als die Reichstaler. - 1 Dukaton (Silberner Reiter, ducatoon) = 63 Stüver (1659–1792)

- ¼-, ½-, 1-, 1½-, 2- und 3-Guldenstücke; 1 Gulden = 20 Stüver

2-Guldenstücke heißen Kronen - 1-, ½- und ¼-Reichstaler; 1 Reichstaler = 2 Gulden 10 Stüver = 50 Stüver

- 1 Löwentaler = 42 Stüver

- 1-, ½- und ¼- gestempelte Goldgulden zu 28 Stüver (die ungestempelten gelten nur 26 Stüver)

- 1 und ½ gestempelte gute Schillinge flämisch zu 6 Stüver (die ungestempelten gelten nur 5½ Stüver)

- allerlei Scheidemünze in Silber und Kupfer: Deut (1 Deut = 2 Heller), Grot, Stüber (≈ 1 Mariengroschen), Dübbelchen zu 2 Stüver, Schilling (auch herabgesetzte Schillinge zu 5½ Stüver), Sestehalve zu 5½ Stüver, 8- und 14-Stüberstücke (beide eher selten).

- 1 Patagon = 50 Stüver (1659–1802)

- Gold : Silber = 1 : 14,667

Der abgebildete Patagon von 1616 ist unter dem habsburgischen Regenten

Albrecht (= Albertus) VII. dem Frommen und seiner Frau Infantin Isabella

(Elisabet), der Statthalterin der Spanischen Niederlande (BURGund,

BRABant in der Umschrift), geschlagen worden. Die Münze feiert Albrecht

als Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies. So ist im Revers das Wappen

des spanischen Königreichs (persönliche Variante?) umgeben von der

Ordenskette mit dem Widderfell als Anhänger.

Der abgebildete Patagon von 1616 ist unter dem habsburgischen Regenten

Albrecht (= Albertus) VII. dem Frommen und seiner Frau Infantin Isabella

(Elisabet), der Statthalterin der Spanischen Niederlande (BURGund,

BRABant in der Umschrift), geschlagen worden. Die Münze feiert Albrecht

als Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies. So ist im Revers das Wappen

des spanischen Königreichs (persönliche Variante?) umgeben von der

Ordenskette mit dem Widderfell als Anhänger.