Gliederung

- Gewichte und Zählweisen

- Historische Anmerkungen Frankreich betreffend

- Ausgewählte französische Goldmünzen

- Ausgewählte französische Silbermünzen

- Institutionelle Gold-Silber-Relationen

Gewichte und Zählweisen

Vorbemerkung 1: Die nachstehenden Angaben sind nach Zupko (1978) und von Schrötter zusammengestellt worden, wobei Du Cange (1883–1887) und Blanchet (1916) häufig abweichende Angaben machen. Zu den Maßeinheiten und Zählweisen vgl. auch Mahlig (2003).

Vorbemerkung 2: Trapp/Fried (2006), S. 28,

weisen explizit darauf hin, dass die Waagen im Mittelalter recht ungenau

sind. Bei Unsicherheiten bis zu 0,5g (!) hat man Pfennigmünzen nicht im

Einzelnen betrachtet, sondern je Grundgewicht (al marco

)

kontrolliert. Das heißt zum Beispiel, dass 240 Pfennige das

vorgeschriebene Gewicht eines Pfundes einhalten müssen. Zu den

Spekulationen über die mittelalterlichen Maße wie das Karlspfund oder die

Kölner Mark ist der lesenswerte Artikel von Hilliger (1900) zu empfehlen.

Vorbemerkung 3: Miskimin (1967), S. 43, merkt an, dass der Begriff Grän im französischen Geldwesen wohl erst 1180 in einem Münzdokument zu finden ist. Bis dahin ist der Pfennig (denarius, denier) die kleinste Einteilung gewesen. In diesem Sinn handelt es sich bei dem Obolus und dem Grän (grana, grain) zunächst um theoretische Angaben. Gleichwohl hat es mit dem Sitarion (griechisch sitokokkon, römisches Grän) schon in der Antike ein Gewicht gegeben, das dem eines Weizenkorns von etwa 0,046g entspricht.

- Zählpfund

- 1 röm. Pfund Silber ≈ 327,45g

- 1 röm. Pfund = 12 Unzen = 21 solidi = 252 denarii (à 1,2994g),

- Münzgewicht (libra pensante)

- 1 Pfund = 343,041g

- 1 Pfund = 22 solidi = 264 denarii (à 1,2994g),

al marco, also ohne Justierung einzelner Pfennige ausgebracht worden sind. Der Fund lässt einen durchschnittlichen (leichten) Pfennig von 1,3608g vermuten, was 21 (Troy-)Grän (à 0,0648g) entspricht. Damit gehen 20 Stück auf die römische Unze zu 27,2g (420 Troygrän) und 12 römische Unzen ergeben ein römisches Pfund zu 326,4g (5040 Troygrän). Das Pfund wird hier also mit 240 d = 20 s und nicht wie bei Witthöft oben mit 252 d = 21 s angesetzt.

Die Gewichte sind zu modifizieren, wenn man wie Trapp/Fried (2006) von einem römischen Pfund (327,45g) ausgeht, das sich aus 12 Unzen (27,288g) zusammensetzt (siehe oben). Daraus resultiert bei 240 denarii (und nicht 252 denarii wie oben bei Witthöft) bzw. 20 solidi auf das Pfund ein Denar zu 1,364g und das Troygrän zu 0,06497g.

Im Übrigen wäre das Karlspfund (409g) mit 6300 Troygrän anzusetzen.

Wie sinnvoll es ist, sich schon hier auf ein Troygrän zu beziehen, sei dahingestellt.

- 1 libra = 20 solidi [= 240 denarii] ≈ 409,3g

- 1 libra = 15 römische unciae (à 27,288g) [= 240 denarii] ≈ 409,3g

- 1 (schwerer) denarius ≈ 1,7g

Im Capitulare Legibus Additum von 803 (MGH, Cap. I, S. 144) wird noch einmal explizit angewiesen, dass der Solidus aus 12 Denaren besteht.

- Zählpfund

- 1 Karlspfund (pondus) = 15 Unzen = 20 solidi = 240 denarii novi = 408,24g

- 1 libra = 12 Unzen = 192 denarii novi ≈ 326,592g

- 1 karolingische Unze = 27,216g

- 1 denarius (novus) = 1,701g

- Münzgewicht (libra pensante oder auch gewogenes pondus)

- 1 Pfund = 21 solidi = 252 denarii (à 1,7g) = 428,562g,

- 1 Pfund = 16 unciae = 256 denarii = 435,456g

neuen Denarewerden explizit auf der Frankfurter Synode (794) eingeführt und sollen allgemein gültig sein. (MGH, Cap. I, S. 74(Punkt 5.))

vernünftigrechnen kann. Das heißt in Kurzform:

Kathedrale von Zahlen(wie sie der Aachener Dom verkörpern soll), in der Zahlen und deren ganzzahlige Relationen eine natürliche Ordnung beschreiben, die es erlauben, statisch wertfrei und gleichzeitig dynamische wertorientiert zu wirtschaften. Ein typisches statisches Verhältnis ist das von Gold zu Silber, das zu Zeiten Karls des Großen mit 1 : 12 angegeben wird. Ähnlich muss man sich wohl auch die Verhältnisse zu anderen wichtigen Gütern vorstellen. Hierzu zählen neben Ochsen die Getreidesorten Hafer, Gerste, Roggen und Weizen, sowie ihre verarbeitete Form als Brot. Wird nun das Zahlengebäude an nur einer Stelle modifiziert, muss der Rest des Gebäudes angepasst werden.

So erfordert der neue Denar zum Beispiel ein neues Hohlmaß; dieser Scheffel (modius publicus) ist um die Hälfte größer als der alte Scheffel. Im Frankfurter Kapitulare von 794 (siehe MGH, Cap. I, S. 74) wird nun festgelegt: 1 Scheffel Hafer = 1d, 1 Scheffel Gerste = 2d, 1 Scheffel Roggen = 3d, 1 Scheffel Weizen = 4d. Die Umrechnung in Brote (Zweipfünder) liefert: 12 Weizenbrote = 15 Roggenbrote = 20 Gerstenbrote = 25 Haferbrote = 1d. Diese statischen Verhältnisse heißen freilich nicht, dass sie etwa bei Missernten dynamisch angepasst werden müssen. Auf die idealen ganzzahligen Verhältnisse ist dann wohl vorrübergehend zu verzichten. Zu den Details siehe wiederum Witthöft (2006), S. 447.

| livre | onces | sous | deniers | oboles | grains | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| livre esterlin | 1 | 12 | 20 | 240 | 480 | 5760 | ≈367,1 |

| once esterlin | 1 | 20 | 40 | 480 | ≈30,59 | ||

| sou | 1 | 12 | 24 | 288 | ≈18,355 | ||

| denier (esterlin) | 1 | 2 | 24 | ≈1,5296 | |||

| obole | 1 | 12 | ≈0,7648 | ||||

| grain | 1 | ≈0,0637 |

Später geht das livre esterlin in die Troy-Mark (⅔ Pfund oder 8 Unzen) über und wird erst um 1350 durch das schwerere livre poids de marc (16 Unzen) abgelöst.

Hilliger (1900) verweist auf Leblanc (1703), der vor mehr als 300 Jahren als erster das Pfundgewicht auf etwa 367g veranschlagt hat. Grundlage ist das empirische Durchschnittsgewicht von Funddenaren.

- 1 spätes karolinger Pfund = 12 onces = 24 sous = 288 deniers = 576 oboles = 7680 grains

- 1 spätes karolinger Pfund ≈ 489,6g (Annahme bei Miskimin)

- 1 Merowinger Pfund = 8 Unzen ≈ 326,4g

- 1 frühes karolinger Pfund = 9 Unzen ≈ 367,2g

- Ergänzung: pondus = 10 Unzen = 20 sous = 240 deniers ≈ 408g

- Ergänzung: libra pensante = 10½ Unzen ≈ 428,4g

- 1 once ≈ 40,8g (seltsam)

- 1 denier = 26 ⅔ ≈ 1,7g

- 1 grain ≈ 0,0638g

geeichte Markzu 244,7529g enthält. Weil man der Meinung gewesen ist, das Pfund Karls des Großen habe aus 12 Unzen bestanden, ist man auf die Zahl von 367,129g (= 244,7529 × 2 × 12 / 16) gekommen.

Darüber hinaus beginnt das alte Reich Karls des Großen nach dem Tod Ludwigs I. im Jahr 840 zu zerfallen. Im Vertrag von Verdun (843) wird das Reich zwischen seinen drei Söhnen aufgeteilt: Lothar I., Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle. Weitere Teilungen des Reichs von Kaiser Lothar I. kommen mit dem Vertrag von Ribemont (880) zum Abschluss. Auch währungspolitisch werden die neuen Reiche mehr oder weniger eigene Wege beschreiten.

- 1 Karlspfund = 15 röm. Unzen = 240

denarii novi

= 409g - 1 Karlspfund = 300 (jetzt neue) Denare

- 1 (neues) Pfund = 20 Schilling = 12 röm. Unzen = 240 Denare = 327,2g

- 1 Denar ≈ 1,36g

Während das Pfund (livre esterlin, 367,129g) reines Silber lange

zu 240 Denier (1,53g) oder 20 Sols ausgebracht wird, beginnt schon vor

Philipp I. (König von Frankreich 1059–1108) die

Münzverschlechterung. Zu den Details siehe Blanchet (1916), S. 203. Vor allem

das Feingewicht des Denier wird rasch abgesenkt, er verliert mehr als 50

Prozent seines Silbers (von 1,53g auf 0,637g unter Ludwig VI. (König von

Frankreich 1108-1137)).

Das Gewichtspfund wird zwar weiterhin in 240 Gewichtspfennige (esterlin)

eingeteilt, aber wer ein Pfund reines Silber kaufen will, muss schon bald

deutlich mehr aus 240 Denier (Münzen) bezahlen. Bereits

1144 kostet das Gewichtspfund Feinsilber zu 20 Sou

bzw. 240 Denier (denier esterlin), 40 Sous in Münzen; vgl. hierzu

Leblanc (1692),

S. 315. Dennoch wird das Zählpfund aus Gewohnheit weiterhin in 240

Pfennig eingeteilt. In Deutschland spricht man daher auch von einem Pfund

Pfennige.

- 1 livre de Troyes = 12 Unzen = 367,129g [367,416]

- 1 marc de Troyes (Troy-Mark) = 8 Unzen = 244,7529g [244,944]

- 1 livre tournois (livre de Tours) = 12 Unzen = 335,4g

- 1 marc tournois (marc de Tours) = 8 Unzen = 223,6g

Gewicht von Troyeserwähnt: 700 livre parisis = 350 Mark reinen Silber ad pondus Trecense. Vgl. Witthöft (1991), S. 53.

Die Angabe "3d" heißt in Bezug auf die Troy-Mark (= 12d), dass sie 3d Königssilber und enthält. Somit handelt es sich um 244,753 × (3/12) × (23/24) = 58,64g Feinsilber.

| livre | marcs | onces | esterlins | grains | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| livre poids de marc | 1 | 2 | 16 | 320 | 10240 | 489,5058 |

| marc | 1 | 8 | 160 | 5120 | 244,7529 | |

| once | 1 | 20 | 640 | 30,5941 | ||

| esterlin (Pf.-gewicht) | 1 | 32 | 1,5297g | |||

| grain (Weizenkorn) | 1 | 0,0478 |

Mit Blick auf das Feinsilber ist noch die Anmerkung von Mahlig (2003) zu berücksichtigen. Demnach bezieht sich die Angabe Feinsilber (bzw. feine Mark) auf 23/24 feines Königssilber (d'argent le roi), womit die Angaben zum Feingehalt um den Faktor 0,958 zu korrigieren wäre.

Witthöft (1989), S. 107, geht unter Berufung auf J. Ghyssens von einer leichteren als der Pariser Mark (244,7529g) aus, denn das Raugewicht des gros tournois mit 4,22g (58 Stück auf die Mark) erscheint empirisch als zu schwer. Die marca (beati) Ludovici bzw. marc du roi zu 239,0164g liefert deutlich realistischere Werte (≈ 4,12g je gros tournois).

- Denier parisis: 212 Stück aus der Pariser Troy-Mark 4d 12 grains

fein.

D.h.: 244,753 / 212 × (4,5/12) × (23/24) = 0,415g Silber - Denier tournoise: 220 Stück aus der Pariser Troy-Mark 3d 18 grains

fein.

D.h.: 244,753 / 220 × (3,75/12) × (23/24) = 0,333g Silber

In England dagegen wird für die Ausmünzung des englischen Denier, also des Sterling Penny, die tatsächliche Feinheit des Silbers angegeben.

- Sterling penny: 243 Stück aus dem Towerpfund 11 Unzen 2 Pennyweight

fein.

D.h.: 349,914 / 243 × (11,1/12) = 1,332g Silber

| livre | marcs | onces | esterlins | grains | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| livre poids de marc | 1 | 2 | 16 | 320 | 9216 | 489,5058 |

| livre de Troyes | 1 | 3/2 | 12 | 240 | 6912 | 367,130 |

| marc de Troyes | 1 | 8 | 160 | 4608 | 244,7529 | |

| once | 1 | 20 | 576 | 30,594 | ||

| esterlin | 1 | 28,8 | 1,5297 | |||

| grain poids de marc | 1 | 0,0531148 |

| livre | marcs | sols | deniers | grains | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| livre poids de marc | 1 | 2 | 32 | 384 | 9216 | 489,5058 |

| marc de Troyes | 1 | 16 | 192 | 4608 | 244,7529 | |

| sol | 1 | 12 | 288 | 15,297 | ||

| denier | 1 | 24 | 1,275 | |||

| grain poids de marc | 1 | 0,0531148 |

| livre | marcs | karol. Unzen |

Troy- Unzen |

esterlins | deniers | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| livre poids de marc | 1 | 2 | 18 | 16 | 320 | 384 | 489,888 |

| livre de Troyes | 1 | 3/2 | 12 | 240 | 288 | 367,416 | |

| marc de Troyes | 1 | 8 | 160 | 192 | 244,944 | ||

| karol. Unze | 1 | 27,216 | |||||

| Troy-Unze | 1 | 20 | 24 | 30,618 | |||

| esterlin | 1 | 1,5309 | |||||

| denier | 1 | 1,2758 |

- Marc de Troyes = 14 sols 2 d. est. = 170 d. est.

- Marc de Limoges = 13 sols 3 ob. est. = 157,5 d. est.

- Marc de Tours = 12 sols 11 d. [1] ob. est. = 155,5 d. est.

- Marc de la Rochelle (d'Angleterre) = 13 sols 4 d. est. = 160 d. est.

1. Ansatz: Blanchet (1916), S. 39-40 geht von der Troy-Mark zu 244,7529g aus; der Esterlin zu 1,4397g wäre also etwas leichter als der englische Sterling Pence zu 1,458g und damit kann es sich nicht um den Esterlin aus dem poids de marc System zu 1,5297g handeln. Als Konsequenz wiegt die Mark von Limoge 226,66g, die von Tours 223,6g und die von la Rochelle 230,35g.

2. Ansatz: Das livre poids de marc (489,506g) enthält zwei Mark (244,7529g) zu je 160 Esterlin (1,5297g). Die von du Cange beschriebenen Marken sind regionale Marken, die wie die regionalen Pfunde in großer Zahl vor allem im 13. und 14. Jahrhundert existieren. Eine lange Liste solcher Pfunde findet man in Zupko (1978), S. 99f. Das lokale Pfund in Troy wird hier mit 520g angegeben, also wiegt die lokale Mark 260g oder 170 est. × 1,5297g. Das Pfund in Limoges wird mit 481,9g angegeben, also wiegt die entsprechende Mark 240,95g oder 157,5 est. × 1,5297g. Für Tours wird ein Pfund zu 475.7g erwähnt; die Mark wiegt demnach 237,85g oder 155,5 est. × 1,5297g. Nur für la Rochelle weichen die Angaben extrem voneinander ab. Das lokale Pfund wird hier mit 404,4g angeben, was einer lokalen Mark von 202,2g entspricht. Dagegen ergibt 160 est. × 1,5297g das Gewicht der Troy-Mark von 244,752g.

| once | esterlin | grains | Gramm | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| livre esterlin | 12 | 240 | 5760 | 367,100 | ||

| once esterlin | 1 | 20 | 480 | 30,592 | ||

| denier esterlin | 1 | 24 | 1,530 | |||

| grain | 1 | 0,06373 |

| once | drams | scrupules | grains | Gramm | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| livre pdm | 16 | 128 | 384 | 9216 | 489,506 | |

| once | 1 | 8 | 24 | 576 | 30,594 | |

| dram | 1 | 3 | 72 | 3,824 | ||

| scrupule | 1 | 24 | 1,275 | |||

| grain pdm | 1 | 0,05311 | ||||

| prime | 1/24 |

| once | drams | scrupules | oboles | grains | Gramm | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| mediz. Pfund | 12 | 96 | 288 | 576 | 5760 | 367,100 |

| once | 1 | 8 | 24 | 48 | 480 | 30,592 |

| dram | 1 | 3 | 6 | 60 | 3,824 | |

| scrupule | 1 | 2 | 20 | 1,275 | ||

| obole | 1 | 10 | 0,637 | |||

| grain | 1 | 0,06373 | ||||

| prime | 1/24 |

- Gold

- 1 Troy-Mark = 24 Karat zu je 32 Grän = 768 Grän

= 244,753g

1 (Gold)Grän = 0,31869g (theoretisch) - Silber

- 1 Troy-Mark = 12 Deniers zu je 24 Grän = 288 Grän

= 244,753g

1 Grän = 0,84984g (theoretisch)

In diesem Fall bezeichnet 3d 18 Grän feines Silber den Wert 299,5/1000.

1 Talentum = 20 Solidi = 240 Denarii = 480 Oboloi

1 Pound = 20 Schillinge = 240 Pence = 960 Pites (Farthings)

1 Livre parisis = 20 Sols parisis (s.p.) = 240 Deniers parisis (d.p.)

Historische Anmerkungen Frankreich betreffend

- Philipp I. *1052, †1108 (Kg. 1059–1108)

- Ludwig VI. der Dicke (Louis le Gros) *1081, †1137 (Kg. 1108–1137)

- Ludwig VII. der Jüngere (Louis le Jeune) *1120, †1180 (Kg. 1131–1180)

- Philipp II. August *1165, †1223 (Kg. 1180–1223)

- Ludwig VIII. der Löwe (Louis le Lion) *1187, †1226 (Kg. 1223–1226)

- Ludwig IX. der Heilige (Saint Louis) *1214, †1270 (Kg. 1226–1270)

- Philipp III. der Kühne (Philippe III le Hardi) *1245, †1285 (Kg. 1270–1285)

- Philipp IV. der Schöne (Philippe IV le Bel) *1268, †1314 (Kg. 1285–1314)

- Ludwig X. der Zänker (Louis X le Hutin) (Kg. 1314–1316)

- Johann I. †1316 (Kg. 1316)

- Philipp V. der Lange (Philippe V le Long) †1322 (Kg. 1316–1322)

- Karl IV. der Schöne (Charles IV le Bel) †1328 (Kg.1322–1328)

- Philipp VI. *1293, †1350 (Kg. 1328–1350)

- Johann II. der Gute (Jean II le Bon) (Kg. 1350–1364)

- Karl V. *1338, †1380 (Kg. 1364–1380)

- Karl VI. *1368, †1422 (Kg. 1380–1422)

- Karl VII. *1403, †1461 (Kg. 1422–1461)

- Ludwig XI. *1423, †1483 (Kg. 1461–1483)

- Philipp II. der Kühne (Philippe le Hardi) *1342, †1404 (Herzog 1363–1404), vierter Sohn Königs Johann II. des Guten

- Johann Ohnefurcht (Jean sans Peur) *1371, †1419 (Herzog 1404–1419)

- Philipp III. der Gute (Philippe le Bon, Filips de Goede) *1397, †1467 (Herzog 1419–1467)

- Karl I. der Kühne (Charles le Hardi, Karel de Stoute)

*1433, †1477 (Herzog 1467–1477);

(Karte Burgund 1465–1477)

Um 1050, also noch vor Philipp I., löst die Mark (⅔ livre) zu 244,753g das Pfund (livre) zu 367,129g ab. Während man vorher reines Silber (12/12) bzw. 10/12 feines Silber für die Münzprägung verwendet hat, geht man nun zu 8/12, dann 7/12 und später (unter Ludwig VI.) 6/12 feinem Silber über. Gleichzeitig wird die Zahl geprägter Deniers von 160 über 175 auf 192 erhöht. (Blanchet (1916))

1204 erobert Philipp II. Augustus die Normandie. Bis 1206 werden außerdem Maine, Anjou und Tourane der Krondomäne hinzugefügt. Damit hat der englische König Johann Ohneland die gesamten Besitzungen der Plantagenets nördlich der Loire verloren; Johann behält nur Aquitanien und die Gascogne.

Als Philipp II. Augustus 1205 die Touraine von Johann Ohneland erobert, tritt der Denier tournois in Konkurrenz zum alten Denier parisis. Ob die ersten Deniers tournois tatsächlich in der Stadt Tours geprägt worden sind, sei dahingestellt. Weil der Denier parisis in den eroberten Gebieten nicht etabliert gewesen ist, kann sich der Denier tournois vor allem hier durchsetzen, bevor er sich in ganz Frankreich verbreitet.

1275 kommt die Champagne in den Besitz der französischen Krone, indem König Philipp IV. Johanna, die Erbin von Navarra und der Champagne, heiratet. Die Bedeutung der Messe- und Handelsstadt Troyes (Trecense) verschiebt sich in der Folgezeit nach Paris.

Der höhere institutionelle Wert ergibt sich aus den Angaben von Blanchet (1916), S. 225, wie folgt: 1330 werden 58 Royal d'or aus der 24 karätigen Mark geschlagen, jedes Stück hat einen Wert von 15 sols tournois (s.t.). Ein s.t. entspricht also 24/58×1/15 (= 0,0276) Karat Gold. Der neue Écu d'or von 1337 wird dagegen mit 54 Stück auf die 24 karätige Mark ausgebracht; sein Wert wird aber auf 20 s.t. festgesetzt. Damit entspricht 1 s.t. nur noch 24/54×1/20 (= 0,0222) Karat Gold. Die entsprechende Entwicklung der Gold-Silber-Rationen findet man hier.

Parallel versuchen die Herzöge von Burgund eine weitere Großmacht in Europa zu etablieren (Burgund, Flandern, Brabant, Holland, usw.), was mit dem Tod Karls des Kühnen 1477 in der Schlacht bei Nancy endgültig scheitert. (Karte Burgund 1477)

Ausgewählte französische Goldmünzen

Eine nahezu vollständige Aufzählung der französischen Gold- und Silbermünzen beginnend mit Philipp IV. (1285–1314) findet man in du Cange (1883–1887, Bd. 5), Art. Monetae Aureae Regum Franciae Tertii Stemmatis (S. 464) und Art. Monetae Argenteae Regum Franciae (S. 475)

Die Angabe24-karätiges Goldsollte wohl besser

fast reines Goldheißen. Die lateinischen bzw. französischen Namen der jeweiligen Münzen enthalten häufig den Zusatz auri puri bzw. d'or fin; vgl. hierzu du Cange (1883–1887, Bd. 3).

- Angelot

-

Unterstück zum Salut d'or.

1 Angelot = ⅔ Salut = 2,32g

105 Angelot auf die 24 karätige Troy-Mark

1 Angelot = 15 s.t. - Agnel d'or (Denarius auri cum Agno, Denier d'or à l'Agnel)

- siehe Mouton d'or. Gemeint ist das auf der Münze dargestellte Lamm Gottes (l'Agneau de Dieu) oder umgangssprachlich Schaf (mouton).

- Agnelet oder Agnelot (= Lämmchen)

- siehe Mouton d'or

- Ange d'or (Denarius auri puri cum Angelo, Denier d'or fin à l'Ange)

-

(ange = Engel, vgl.

Abbildung)

unter Philipp VI.

33 Stück auf die 24-karätige Troy-Mark (also 7,42g Gold)

1 Ange d'or = 75 s.t. = 60 sols parisisDie Angabe muss eventuell in 33⅔ Stück zu 7,27g korrigiert werden, denn in du Cange (1883–1887, Bd. 3, Spalte 916) heißt es: 33 & 2 tert. ad marcam.ab 1341 leichter: 38 Stück auf die Troy-Mark (also 6,44g Gold)

ab 1342 noch leichter: 42 Stück auf die Troy-Mark (also 5,83g Gold)

ab 1386 Philipp der Kühne (in Flandern)

deniers appelez angeles, 23½ karätig, 47¾ auf die Troy-Mark (also 4,8g Feingold) - Chaise d'or (Florenus cum Cathedra, Florin à la Chaire)

-

(der König sitzt auf einem

Stuhl

, vgl. Abbildung) ab 1303 unter Philipp IV. als echter doppelter Florin ausgemünzt.35 Stück aus der 24 karätigen Troy-Mark (also 7g Gold)

1 Chaise d'or = 62½ s.t. = 50 sols parisisDie Angabe 62½ s.t. findet man zwar in mehreren Quellen, plausible Ergebnisse im Vergleich zu anderen Münzen stellen sich aber nur ein, wenn man mit 20 s.t. rechnet, wie sie in du Cange (1883–1887, Bd. 3, Spalte 911) für Januar 1308 angegeben werden.

Im Vergleich zur Maille demie, die 2,02g Feinsilber enthält und 7½ d.t. wert ist, ergibt sich mit den Werten aus du Cange eine Relation vonGold : Silber = 1 : 9,25. (unplausibel)Der Chaise d'or wird später ab 1346 unter Philipp VI. leichter ausgebracht.52 Stück aus der 24 karätigen Troy-Mark (also 4,7g schwer)

1 Chaise d'or = 20 s.t. = 1 livre tournois - Couronne d'or (Denarius auri puri cum Corona, Denier d'or fin à la Couronne)

-

oder Kronenschild (1340) unter Philipp VI.

(Abbildung)

45 Stück aus der 24-karätige Troy-Mark (also 5,44g Gold)Ab 1385 eine andere Couronne d'or – nämlich der Écu d'or à la Couronne oder die Krone – nachgeprägt; siehe dort.

1 Couronne d'or = 40 s.t. = 2 livre tournois - Denier à la Reine (Denarius cum Regina, Florin d'or à la Reine)

- ab 1305 unter Philipp IV. (Abbildung)

54 Stück aus der Troy-Mark (also 4,53g)Eine Variante dieses Denier à la Reine heißt Bon à la Reine (Bonus cum Regina), er ist mit einer Aufzahl von 52½ etwas schwerer und 15 s.t. wert.

1 Denier à la Reine = 14 s.t. - doppelter Helmgulden

- (Goldgulden mit doppeltem Helm) Grafschaft Flandern, Philipp der Kühne von Burgund (1384–1404) 4,05g gemessen

- doppelter Mouton d'or

- (dobbele moetonen, Dubbele Lamm, Groot Gouden Lamm)

Brabant (ab 1367) Johanna und Wenzel (1355–1383) 5,8g

Der einfache Mouton d'or wiegt hier 4,5g (gemessen) - Double royal d'or (Denarius auri puri Duplices Regales)

-

(eine Art Chaise d'or, vgl.

Abbildung)

1340 unter Philipp VI.

36 Stück je 24-, später 23-karätige Troy-Mark (also 6,8g Raugewicht)

1 Double royal d'or = 60 s.t. - Double d'or (nur 1420)

-

= Chaise d'or unter Karl VI.

40 Stück je 24 karätige Troy-Mark (also 6,12g Gold)

1 Double d'or = 160 s.t. = 8 livre tournois - Écu (= Schild), französische Krone oder Gouden Schild

-

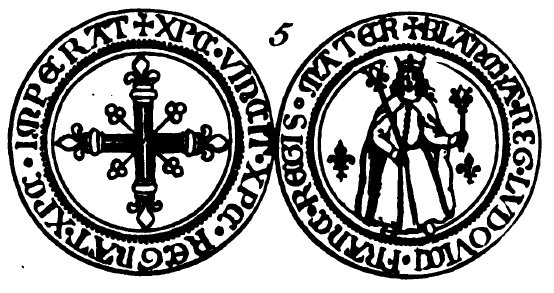

1266 wird unter Ludwig IX. begonnen, die älteste königliche Goldmünze herzustellen, sie heißt Écu d'or oder Denier d'or à l'écu (Abbildung)58⅓ Stück auf die 24-karätige Troy-Mark (also 4,196g Gold)Da der Silberschilling Gros tournois (s.t.) zu 12 d.t. von 1266 aus 4,04g reinem Silber besteht, ergibt sich ein offizielles Tauschverhältnis von

1 Écu d'or = 10 s.t. = 120 d.t.Gold : Silber = 1 : 9,64. (unplausibel!)1337 wird unter Philipp VI. der Goldkern des Écu d'or à la Chaise (Denarius auri puri cum Scuto) bzw. des Denier d'or fin à l'Écu (Abbildung) erhöht.54 Stück auf die 24-karätige Troy-Mark (also 4,532g Gold)Zwei Münzgewichte für diesen Écu d'or à la Chaise weisen 4,55g bzw. 4,52g auf.

1 Écu d'or à la chaise = 10 s.t. (unplausibel!)

Ab 1347 wird kein Feingold mehr verwendet, die Denarii auri puri cum Scuto heißen nun Denarii aurei cum Scuto. Für 1347–1350 schwankt der Feinheitsgrad zwischen 23 und 21 Karat; siehe du Cange (1883–1887, Bd. 3, Spalten 917–918). Trotz des sinkenden Feingehalts wird der nominale Wert deutlich heraufgesetzt (1349: 25 s.t.).1351 werden ähnliche Écu d'or (Denarius aureus cum Scuto) bei gleichem Gewicht, aber niedrigerer Feinheit unter Johann II. geschlagen. Die weiteren Information in du Cange (1883–1887, Bd. 3) zur Zeit unter Johann II., Karl VI. und Karl VII. sind nicht unbedingt plausibel:- 1351 gilt 1 Écu d'or à la Chaise = 25 s.t. (20½-, 20-, 18-karätig)

- 1385 hat der Écu d'or einen Wert von 22 s.t. 6 d.t.

oder 62 Stück auf die Mark (also 3,948g) zu 22 s.t. - 1402 enthält der Écu d'or à la Couronne 3,95g Gold und entspricht 22 s.t.

- 1419 hat der Écu d'or einen Wert von 50 s.t.

- 1423: 1 Écu d'or = 20 s.t.

- 1426: 1 Écu d'or = 25 s.t.

1385 beginnt unter Karl VI. die Produktion der wohl bekannten französischen Goldmünze: Écu d'or à la Couronne (Kronenschild), Couronne d'or oder einfach Krone.60 Stück aus der 24-karätige Troy-Mark (also 4,079g Gold)Bereits 1388 beginnt eine Phase der Entwertung. Sowohl die Aufzahl wird erhöht (auf 70 Stück) als auch die Feinheit herabgesetzt (auf 22 Karat), so dass die Krone 1429 nur noch 2,622g Feingold enthält.

1 Couronne d'or = 22 s.t. 6 d.t.1436 wird unter Karl VII. ein erneuter Versuch gestartet, den Écu zustabilisieren. Für den Écu neuf bzw. Écu à la couronne nouveau (Abbildung) gilt:70 Stück aus der 24-karätige Troy-Mark (also 3,496g Gold)Doch auch dieser Écu wird schon bals entwertet.

1 Écu à la couronne nouveau = 25 s.t.1474 endet die Laufbahn der Krone bei72 Stück aus der 23 1/8-karätigen Troy-Mark (also 3,275g Gold)1475 wird unter Ludwig XI. auf den Écu d'or au Soleil (Sonnengoldschild) umgestellt.70 Stück aus der 23 1/8-karätigen Troy-Mark (also 3,369g Gold)Auch Karl VIII (1486–1498) und Ludwig XII. (1498–1515) haben identische Écus herausgegeben. 1488–1507 wird sein Wert auf 36s 3d fixiert. - Florin d'or (petit) (Florenus parvus)

-

oder auch Petit

Royal Assis (Abbildung)

ist seit 1290 unter Philipp IV. geprägt worden und entspricht seinem

Vorbild aus Florenz.

3,54g aus 24-karätigem GoldAuch Philipp VI. lässt einen Florin d'or (1346–1350) schlagen. Dieser Florin Georges (Denarius boni auri puri) gilt 48 s.t., er wiegt 4,68g und er ist ungewöhnlich, weil im Avers der heilige Georg als Drachentöter dargestellt wird; vgl. die Abbildung.

1 Florin d'or = 10 s.t. = ½ livre tournois - Franc d'or à Cheval (Francus auri puri, Franc d'or fin)

-

(cheval = Pferd) ab 1360 unter Johann II. und Karl V.

(Abbildung)

63 Stück aus der 24-karätigen Troy-Mark (also 3,885g Feingold)

1 Franc d'or fin à cheval = 20 s.t. = 1 livre tournoisDer Name Franc (frei) bezieht sich vermutlich auf das Lösegeld, das benötigt wird, um König Johann II. von Frankreich freizukaufen. Seine Gefangenschaft in England seit 1356 endet mit dem Frieden von Brétigny 1360.Der grand Franc d'or fin ist eine konsistente Variante aus dem Jahr 1361 mit einer Aufzahl von 42 (also 5,827g Feingold) und einem Wert von 30 s.t. (= 24 s.p.)Der Franc à cheval von 1423 unter Karl VII. lehnt sich eng an das Münzbild der ursprünglichen Form von 1360 an.Der Franc à cheval wird in den Niederlanden nachgeahmt und heißt dort Rijder.80 Stück aus der 24-karätigen Troy-Mark (also 3,059g Feingold)

1 Franc à cheval = 20 s.t. = 1 livre tournois - Franc d'or à pied (Francus pedites, 1365)

-

im Gegensatz zum Franc d'or à cheval (Francus equites) wird

König Karl V. stehend, also zu Fuß (à pied) dargestellt.

(Abbildung)

64 Stück aus der 24-karätigen Troy-Mark (also 3,824g Feingold)Mit dem Franc d'or à pied aus reinem Gold und dem Gros tournois aus reinem Silber reformiert Karl V. das im Zuge des 100jährigen Krieges immer liederlichere Geldwesen 1364 erfolgreich. Das Geldwesen wird auf eine wertstabile Basis gestellt und die Gold-Silber-Relation wie folgt hoheitlich festgelegt

1 Franc d'or à pied = 20 s.t. = 1 livre tournois1 Franc d'or à pied = 3,885g Gold = 20 s.t. = 240 d.t.

1 Gros tournois = 2,549g Silber = 15 d.t.

Gold : Silber = 1 : 10,5 - Gouden Lamm

- siehe Mouton d'or

- Gouden Leeuw

- siehe Lion d'or

- Gouden Pieter

- siehe Pieter d'or

- Klinkaert

- ist wohl eine Verballhornung des Écu d'or.

- Kronenschild

- siehe Couronne d'or

- Lion d'or (Gouden Leeuw Denarius auri puri cum leone, denier d'or fin au lion)

- unter Philipp VI. (zum dargestellten Löwen

vgl. die

Abbildung)

50 Stück auf die 24-karätige Troy-Mark (also 4,9g)

1 Lion d'or = 25 s.t. = 1 livre parisisAnmerkung: Es gibt auch andere burgundische Lion d'or aus Brabant (Anton von Brabant, 1406–1415) und Flandern (Philipp der Gute, 1419–1467). - Mantelet d'or

-

ist ein Beiname für den Petit Royal d'or, Regales

parvi auri puri, petit Royaux d'or fin oder petit

royal debout (Abbildung)

ausgegeben 1305–1308 unter Philipp IV.

70 Stück aus der 24 karätigen Troy-Mark (also 3,5g, gemessen 3,39g)

1 Mantelet d'or = ?(entweder 11 s.t. oder 11 s.p.=13¾ s.t.) - Masse d'or (Denarius cum Massa, Denier à la Mace)

-

(masse = Stab, Zepter, lat. regalis ad massam)

Der ursprüngliche masse d'or unter Philipp III. wird als petite masse d'or spezifiziert, weil die späteren zwar minderwertig, aber größer sind.etwa 4,75g aus 24-karätigem GoldDer etwas größere Masse d'or (grand Royal, 1296–1310) unter Philipp IV. (Abbildung) ist seit 1290 unter Philipp IV. geprägt worden und entspricht seinem Vorbild aus Florenz. Er wird als doppelter Florin angepriesen, enthält aber kein reines Gold. Der königliche Versuch, durch diese massive Entwertung Gewinne einzustreichen, bringt dem Masse d'or den Namenfalscher doppelter Florin

ein.35 Stück je 22- oder gar 21-karätige Troy-Mark

(also 6,93g Raugewicht und 6,31g bzw. 6,1g Feingewicht)

1 Masse d'or = 30 bzw. 25 s.t.

beachte: 25 s.t. = 20 sols parisis = 1 livre parisis - Mouton d'or, Agnel d'or oder Gouden Lamm

-

- ab 1311/1313 unter Philipp IV. bis Karl IV.

(Abbildung)

58⅓ Stück auf die 24 karätige Troy-Mark (also 4,2g)Zwei Münzgewichte für diesen Agnel d'or weisen nur 3,9g oder gar 3,6g aus.

1 Mouton d'or = 20 s.t. = 1 livre tournois

1 s.t. entspricht hier 0,21g Gold. - ab 1354 unter Johann II. der Gute

52 Stück auf die 24 karätige Troy-Mark (also 4,7g)(auch als ein Halbstück, der Agnelet oder Agnelot (= Lämmchen))

1 Mouton d'or = 25 s.t.

1 s.t. entspricht nun 0,188g Gold. - ab 1417 unter Karl VI. und Karl VII.

96 Stück auf die 23- und 22-karätige Troy-Mark (also 2,65g Raugewicht)

1 Mouton d'or = 20 s.t.

1 s.t. gilt nun 0,122g Gold, wenn man 23-karätiges Gold ansetzt.

- ab 1311/1313 unter Philipp IV. bis Karl IV.

(Abbildung)

- Noble

- England (ab 1344) Schiffsnobel (Philipp II. von Burgund)

- Parisis d'or (Parisiensis aurei)

-

1329 unter Philipp VI.

(Abbildung)

33 Stück aus der 24-karätigen Troy-Mark (also 7,42g Gold)

1 Parisis d'or = 25 s.t. = 1 livre parisisVermutlich sind die Angaben in Anlehnung an du Cange (1883–1887, Bd. 3, Spalten 914–915) wie folgt zu korrigieren: 33 3/5 Stück aus der Troy-Mark (7,28g Gold). - Pavillon d'or (Denarius auri puri cum Papilione, Denier d'or fin au Pavillon)

-

oder Pauweloyn (1339–1350) unter Philipp VI.

(Abbildung)

48 Stück auf die Troy-Mark (also 5,1g Raugewicht)

1 Pavillon d'or = 30 s.t. - Petit Royal Assis

- (kleiner sitzender König) siehe Florin d'or

- Petit Royal d'or

- siehe Mantelet d'or

- Pieter d'or (Gouden Pieter)

-

ab 1375 in Brabant unter Johanna und Wenzel

60 Stück auf die Troy-Mark zu 23 Karat 9 Gränab 1392 unter Johanna von Brabant

(also 4,08g Raugewicht, 4,04g Feingewicht)- einfacher Pieter d'or (75 Stück auf die Troy-Mark, also 3,24g Raugewicht)

- doppelte Pieter d'or (37¾ Stück auf die Troy-Mark, also 6,48g Raugewicht)

- Reine d'or

-

unter Philipp III.

52 Stück auf die 24 karätige Troy-Mark (also 4,7g Gold)

- Royal d'or (Florenus Regales aurei, Florin Royaux d'or)

-

nicht vor 1326 unter Karl IV. und Philipp VI., zeigt den stehenden König

mit Zepter in einer gotischen Estrade; vgl. die

Abbildung.

58 Stück aus der 24-karätigen Mark (also 4,2g Gold)Ähnliche Münzen mit gleichem Nominalwert gibt es bis hin zu Karl VII. nun aber mit zwei Zeptern.

1326: 1 Royal d'or = 25 s.t. = 1 livre parisis

1330: 1 Royal d'or = 15 s.t. - Royaux durs (Regales duri)

-

(durus = hart) 1310 unter

Philipp IV. haben ihren Namen wegen des geringeren Goldgehalts, weshalb sie

härter sind.

24½ Stück aus der 22-karätigen Mark (also 9,99g Raugewicht und 9,157g Feingewicht)Da die Münze einen sitzenden König mit Zepter abbildet, wird sie auch

unplausibel: du Cange nennt 5d 12gr = 132gr = 7,01g als Gewicht, was einer Aufzahl von 35 entspricht.

1 Royaux d'or = 30 s.t.masse

,chaise

odergrand florin

genannt. - Salut d'or

- (1422–1453) englisch-französische Münze unter Heinrich VI.

(Abbildung)

Salut d'or zu 3,43g

1 Salut = 1 Floren = ½ englischer Nobel

Unterstück: 1 Angelot = ⅔ Salut - Schild

- siehe Écu d'or

Ausgewählte französische Silbermünzen

- Blanc

- Der Blanc (blanc à l'épi) ist 1352 unter König Johann II. dem Guten eingeführt worden. Auch sein Nachfolger der blanc à la couronne von 1360 wird zu 10d tournois bewertet. Die schnelle Entwertung führt 1475 zur Umformung in den douzain zu 12d. Allerdings bleibt der Blanc als Rechengröße von 10d erhalten.

- Denar

- Der Denar (lat. denarius, Pfennig) ist lange Zeit die einzige Münze im Frankenreich. Während unter Pippin (751–768) noch 252 Denare) (1,2994g) auf das (röm.) Pfund gehen, wird in der Münzreform Karls des Großen (793/794) das Pfund in 240 denarii novi) (1,701g) eingeteilt. Schon 1350 ist der Pfennig deutlich leichter (1,275g). In der Folgezeit schwankt sein Gewicht deutlich.

- Douzain

- Der 1475 eingeführte douzain ist aus dem blanc hervorgegangen und entspricht 12 d.t. bzw. 1 sol tournois (s.t.). Der offizielle Name lautet grand blanc bzw. blanc au soleil. Zunächst werden 78½ Stück aus der 4d 12gr. feinen Mark d'argent le roi geschlagen, d.h. sie wiegen 1,120g Feinsilber. 1488 unter Karl VIII. wird sein Wert auf 13d.t. (treizain) angehoben. Der neu eingeführte douzain (grand blanc à la couronne) zu 12d.t. enthält nur noch 1,023g Feinsilber. Siehe Munro (1972), S. 314.

- Gros tournois

-

Der großer Silberschilling bezeichnet den grossus denarius turnosus

(= Turnosegroschen oder einfach Turnosen, s.t. = sols tournois),

den Ludwig IX. 1266 in Frankreich

als Zwölffaches eines denier tournois (12 d.t. = 1 s.t. = 1 Gros tournois)

einführt. Geschlagen werden 58 Stück aus der 11 Deniers

12 Grän (= 11,5 d) feinen Troy-Mark

(also 4,22g Raugewicht, bzw. 4,04g Feingewicht)(*) In du Cange (1883–1887, Bd. 3, Spalte 942) heißt es: 11. den. obol. argenti puri, wobeiVor allem der gros à la fleur und der gros à la queue sind also minderwertig (oder überbewertet) und demnach als nominale Münzen zu begreifen.obol.

wohl als Obolus oder halber (Gewichts-)Pfennig zu interpretieren ist (also 12 Grän). Außerdem sind die angegeben12. den. Paris.

in 15 d.t. umgerechnet worden.

Für die Berechnung von Gold-Silber-Relationen eigenen sich wegen ihrer Feinheit vor allem der gros parisis von 1329 und der gros tournois von 1365. In dieser Zeitspanne ist der Wert des denier tournois (d.t.) exakt halbiert worden.

Der gros tournois oder einfach Turnose wird als Großsilbermünze vielfältig nachgeahmt und erobert als Mehrfachpfennig bzw. Groschen vor allem den deutschsprachigen Raum. - Karolus

- Der Karolus (Abbildung) ist wie sein Vorgänger der Blanc 10 d.t. wert. Er wird unter Karl VIII. seit 1488 aus 4d feinem Königssilber geschlagen, dabei gehen 92½ Stück auf die Troy-Mark. Damit enthält er 0,845g Feinsilber.

- Maille demie

-

die maille demie (1295–1303) unter Philipp IV. entspricht

einem halben gros tournois, der nun 15

d.t. gilt.

116 Maille demie aus der 11 Deniers 12 Grän (= 11,5 d) feinen Troy-Mark

(also 2,11g Raugewicht, bzw. 2,02g Feingewicht)

1 Maille demie = 7½ d.t.

Turnosegroschen, siehe Gros tournois

Institutionelle Gold-Silber-Relationen

Damit ergeben sich die Werte der Spalte (g) mit Hilfe der folgenden Gleichung. Sie setzt auf der linken Seite das Gewicht eines d.t. in Gold (Au) gleich dem Gewicht des d.t. in Silber (Ag) auf der rechten Seite.

Gold-Silber-Relationen für das 15. Jahrhundert findet man auch bei North (2009), S. 51. Wie North diese Kurse berechnet hat, kann ich nicht sagen, aber die Abweichungen sind auch nicht gravierend.

Die Preise für eine Mark Gold (i1) bzw. Silber (i2) sind Leblanc entnommen, so dass auch die Marktrelation von Gold zu Silber berechnet werden kann, Spalte (j). Man sieht dass, die hoheitlich festgelegten Relationen (g) zum Teil deutlich von den Markrelationen (j) abweichen können. Bei den hier berechneten Gold-Silber-Relationen fällt vor allem die Periode Philipps VI. ins Auge. Hier scheint der Beginn der Hundertjährigen Kriegs (1337–1453) deutliche Spuren hinterlassen zu haben.

Im Übrigen enthält die Spalte (h) den Wert in livre tournosis, der sich ergibt, wenn man eine Mark reines Gold oder Silber nach dem Münzfuß verarbeitet. Diesem Wert stehen die Kaufpreise aus den Spalten (e1) und (e2) gegenüber. Unter Ludwig IX. hat beispielsweise die Mark Gold im Einkauf 20 livre gekostet und aus ihr sind 29,167 livre in Münzen hergestellt worden. Entsprechend hat die Mark Silber 2,729 livre gekostet und man erhält 3,026 livre in Silbermünzen. Bei den rot markierten Feldern ist Vorsicht geboten, denn der Einkaufpreis der Mark ist höher als der ausgemünzte Wert. Entweder werden die Münzen tatsächlich unter Verlusten produziert, oder die Daten enthalten Fehler.

Die Periode 1422–1461 ist mit zwei Namen verbunden: Karl VII., König von Frankreich, und Heinrich VI., König von England. Beide werden 1422 gekrönt und sterben 1461. Bis zum Ende des hundertjährigen Krieges um die französische Krone (1453) betreiben beide Seiten ihre eigene Geldpolitik. Obwohl beide Parteien sehr ähnliche Münzen herstellen (z.B. Moutons, Écus d'or à la Couronne), so weichen ihre nominalen Werte doch zum Teil beträchtlich voneinander ab. Zu den Details vergleiche de Vilevault, de Bréquigny (1782), S. xciv–ci.

| (a) | (b) | (c) | (d) | (e1) | (e2) | (f) | (g) | (h) | (i1) | (i2) | (j) |

| Feinheit | nom. Wert | Gold- Silber- |

Livre (l.t.) |

Preis einer Mark | Gold- Silber- |

||||||

| Jahr | Münze | Aufzahl | Gold (Karat) |

Silber (Deniers) |

in d.t. |

Rela- tion |

(ausge- münzt) |

Gold | Silber | Rela- tion |

|

| Ludwig IX. der Heilige (* Apr. 1214, † Aug. 1270); König 1226 – 1270 | |||||||||||

| 1266 | Denier d'or à l'écu | 58⅓ | 24 | 120 | 29,167 | 20,000 | |||||

| Gros tournois | 58 | 12 | 12 | 9,6 | 3,026 | 2,729 | 7,328 | ||||

| Philipp III. der Kühne (* Apr. 1245, † Okt. 1285); König 1270 – 1285 | |||||||||||

| 1283 | 2,700 | ||||||||||

| Denier d'or à la reine | 52 | 24 | 144 | 31,200 | |||||||

| Gros tournois | 58 | 12 | 12 | 10,3 | 3,026 | ||||||

| Philipp III. der Schöne (* 1268, † Nov. 1314); König 1285 – 1314 | |||||||||||

| 1285-1295 | Petit royal d'or | 70 | 24 | 120 | 35,000 | ||||||

| 1285-1295 | Gros tournois | 58 | 12 | 12 | 11,6 | 3,026 | 2,775 | ||||

| 1293 | 3,050 | ||||||||||

| 1295-Aug 1303 | Masse d'or | 35 | 21 | 300 | 50,000 | ||||||

| 1295-Aug 1303 | Gros tournois | 58 | 12 | 15 | 13,2 | 3,783 | |||||

| 1296 Mai | 3,400 | ||||||||||

| 1302 Apr | 4,400 | ||||||||||

| 1303 | Chaise d'or | 35 | 24 | 750 | 109,375 | ||||||

| 1303 Aug | Gros tournois | 58 | 9 | 26¼ | 12,4 | 8,826 | 6,000 | ||||

| 1304 Juni | 6,700 | ||||||||||

| 1305 Juli | Petit royal d'or | 70 | 24 | 165 | 48,125 | 44,000 | |||||

| Gros tournois | 58 | 12 | 13⅛ | 14,5 | 3,310 | 8,500 | 5,176 | ||||

| 1306 Okt | 2,775 | 15,856 | |||||||||

| 1308 Apr | 44,000 | 2,950 | 14,915 | ||||||||

| 1309-1310 | Masse d'or | 35 | 22 | 360 | 57,273 | ||||||

| 1309-1310 | Maille tierce | 174 | 12 | 4,5 | 16,8 | 3,404 | |||||

| 1310 Jan | 3,375 | 13,037 | |||||||||

| 1310 Aug | 49,500 | ||||||||||

| 1311 | Agnel d'or | 58⅓ | 24 | 240 | 58,333 | 55,567 | |||||

| 1311 Juli | Bourgois double | 183 | 6 | 2½ | 14,7 | 3,978 | 3,254 | 17,076 | |||

| 1312 Jan | 55,588 | ||||||||||

| 1312 Aug | 55,517 | ||||||||||

| 1313-1315 | Agnel d'or | 59⅙ | 24 | 180 | 44,375 | 55,517 | |||||

| 1313 Sep | Gros tournois | 58 | 12 | 12 | 14,7 | 3,026 | 2,729 | 20,342 | |||

| Ludwig X. der Zänker (* Okt. 1289, † Nov. 1316); König 1314 – 1316 | |||||||||||

| 1314 Nov | 55,500 | 2,229 | 24,897 | ||||||||

| 1316 Jan | 45,000 | 2,200 | 20,455 | ||||||||

| Philipp V. der Lange (* 1293, † Jan. 1322); König 1316 – 1322 | |||||||||||

| 1316 Dez | 55,500 | 2,200 | 25,227 | ||||||||

| 1317 März | 3,375 | 16,444 | |||||||||

| 1318 März | Agnel d'or | 59⅙ | 24 | 180 | 44,375 | ||||||

| 1318 März | Gros tournois | 59⅙ | 12 | 15 | 11,5 | 3,859 | |||||

| 1321 Feb | 58,000 | 3,375 | 17,185 | ||||||||

| Karl IV. der Schöne (* Juni 1294, † Feb. 1328); König 1322 – 1328 | |||||||||||

| 1322 Feb | Agnel d'or | 59⅙ | 24 | 240 | 59,167 | 53,338 | |||||

| 1322 Okt | 3,438 | 15,516 | |||||||||

| 1325 Feb | 67,500 | ||||||||||

| 1326 Feb | Royal d'or | 58 | 24 | 300 | 72,500 | ||||||

| 1326 Feb | Gros tournois | 59⅙ | 12 | 15 | 18,8 | 3,859 | |||||

| 1326 März | 4,000 | 16,875 | |||||||||

| 1326 Juli | Maille blanc | 135 | 9 | 8 | 11,6 | 6,261 | 4,500 | 15,000 | |||

| 1327 Jan | 5,400 | 12,500 | |||||||||

| Philipp VI. (* 1293, † Aug. 1350); König 1328 – 1350 | |||||||||||

| 1328 Nov | 5,550 | 12,162 | |||||||||

| 1329 Sep | Parisis d'or | 33 | 24 | 300 | 41,250 | 41,650 | |||||

| 1329 Dez | Gros tournois | 60 | 12 | 12 | 13,2 | 3,130 | 4,200 | 9,917 | |||

| 1329 Dez | Gros parisis | 48 | 12 | 15 | 13,2 | 3,130 | 4,200 | 9,917 | |||

| 1330 Apr | Royal d'or | 58 | 24 | 180 | 43,500 | 41,650 | |||||

| 1330 Apr | Gros tournois | 60 | 12 | 12 | 13,9 | 3,130 | 2,900 | 14,362 | |||

| 1331 Jan | 39,000 | 2,875 | 13,565 | ||||||||

| 1333 Juli | 2,775 | 14,054 | |||||||||

| 1336 Feb | 50,000 | 3,675 | 13,605 | ||||||||

| 1337 Jan | Écu d'or | 54 | 24 | 240 | 54,000 | 50,000 | |||||

| 1337 Jan | Gros à la couronne | 96 | 10⅔ | 10 | 11,5 | 4,696 | 13,605 | ||||

| 1338 Feb | Lion d'or | 50 | 24 | 300 | 62,500 | 58,000 | |||||

| 1338 Nov | Gros tournois | 60 | 12 | 12 | 20,0 | 3,130 | 4,600 | 12,609 | |||

| 1339 Jan | 5,000 | ||||||||||

| 1339 May | 61,000 | ||||||||||

| 1339 Jun | Pavillon d'or | 48 | 24 | 360 | 72,000 | 66,000 | |||||

| Gros tournois | 60 | 12 | 12 | 23,0 | 3,130 | 6,750 | 9,778 | ||||

| 1339 Aug | 69,000 | ||||||||||

| 1340 Jan | Couronne d'or | 45 | 24 | 480 | 90,000 | 71,000 | |||||

| 1340 7. Feb | 82,000 | 6,750 | 12,148 | ||||||||

| 1340 15. Feb | 86,000 | ||||||||||

| Gros tournois | 60 | 12 | 12 | 28,8 | 3,130 | 6,750 | 10,519 | ||||

| 1340 Apr | Double d'or | 36 | 24 | 720 | 108,000 | 96,000 | |||||

| 1340 Apr | Gros couronne | 108 | 6 | 10 | 11,5 | 9,391 | 6,750 | 14,222 | |||

| 1340 Mai | Double d'or | 36 | 23 | 720 | 112,696 | 100,000 | |||||

| Gros tournois | 108 | 6 | 10 | 12,0 | 9,391 | ||||||

| 1340 Aug | 7,000 | 14,286 | |||||||||

| 1340 Dez | 7,500 | 13,333 | |||||||||

| 1341 Jan | Ange d'or | 33 | 24 | 900 | 123,750 | 114,700 | |||||

| 1341 Jan | Gros au lis | 84 | 6 | 15 | 11,3 | 10,957 | |||||

| 1341 Aug | Ange d'or | 38 | 24 | 900 | 142,500 | 130,000 | |||||

| 1342 Jan | 136,000 | 8,700 | 15,632 | ||||||||

| 1342 Feb | 9,200 | 14,783 | |||||||||

| 1342 Juni | Ange d'or | 42 | 24 | 1020 | 178,500 | 168,000 | |||||

| 1342 Juni | Gros au lis (Gros à la fleur de lis) |

120 | 6 | 15 | 11,4 | 15,652 | 12,500 | 13,440 | |||

| 1342 Sep | 171,000 | 13,000 | 13,154 | ||||||||

| 1343 Apr | Écu d'or | 54 | 24 | 672 | 151,200 | 117,000 | 13,500 | 8,667 | |||

| 1343 Sep | 43,333 | 9,600 | 4,514 | ||||||||

| 1343 Aug-Okt | Gros tournois | 60 | 12 | 60 | 9,7 | 15,652 | 9,600 | 4,514 | |||

| 1343 Okt. | Gros tournois | 15 | 38,6 | 3,913 | 3,200 | 13,542 | |||||

| 1344 März | 43,333 | 3,400 | 12,745 | ||||||||

| 1345 Apr | 3,525 | 12,293 | |||||||||

| 1346 Apr | Florin Georges | 52 | 24 | 240 | 52,000 | ||||||

| 1346 Jul | Chaise d'or | 52 | 24 | 240 | 52,000 | 50,000 | 4,500 | 11,111 | |||

| 1347 Jan | 5,000 | 10,000 | |||||||||

| 1347 Feb | 72,000 | 6,750 | 10,667 | ||||||||

| 1347 6. Apr | 75,000 | ||||||||||

| 1347 14. Apr | 44,167 | ||||||||||

| 1347 Juli | 7,500 | 5,889 | |||||||||

| 1347 Sep | 75,000 | ||||||||||

| 1348 Jan | 51,500 | 4,800 | 10,729 | ||||||||

| 1348 Aug | 5,000 | 10,300 | |||||||||

| 1348 Dez | 6,000 | 8,583 | |||||||||

| 1349 März | 51,763 | ||||||||||

| 1349 Jan | Gros à la queue | 72 | 6 | 15 | 8,2 | 9,391 | |||||

| 1349 Mai | Écu d'or | 54 | 21 | 300 | 77,143 | 52,075 | 6,650 | 7,831 | |||

| 1349 Dez | 53,000 | 7,350 | 7,211 | ||||||||

| Johann II. der Gute (* April 1319, † April 1364); König 1350 – 1364 | |||||||||||

| 1350 Jan | 7,750 | 6,839 | |||||||||

| 1350 Apr | 5,000 | 10,600 | |||||||||

| 1350 Aug | 5,250 | 10,095 | |||||||||

| 1350 Sep | 53,938 | ||||||||||

| 1350 Okt | 5,600 | 9,632 | |||||||||

| 1351 Feb | 6,000 | 8,990 | |||||||||

| 1351 März | Écu d'or | 54 | 21 | 300 | 77,143 | 6,400 | 8,428 | ||||

| 1351 Mai | Maille blanc | 144 | 4½ | 7½ | 6,2 | 12,522 | 6,900 | 7,817 | |||

| 1351 Jun | 54,875 | 7,400 | 7,416 | ||||||||

| 1351 Juli | Écu d'or | 54 | 20 | 300 | 81,000 | 54,875 | |||||

| 1351 Aug | Denier d'or aux lis | 50 | 24 | 480 | 100,000 | 96,000 | 8,75 | 10,971 | |||

| 1351 17. Sep | Écu d'or | 54 | 18 | 300 | 90,000 | 56,250 | 10,000 | 5,625 | |||

| 1351 24. Sep | Maille blanc | 144 | 4 | 7½ | 6,4 | 14,087 | 58⅛ | 5,813 | |||

| 1351 Okt | 10,500 | 5,536 | |||||||||

| 1351 Nov | 60,000 | 5,714 | |||||||||

| 1351 Dez | 11 | 5,455 | |||||||||

| 1352 Jan | Blanc à l'épi | 81 | 4⅓ | 8 | 11,5 | 7,802 | 12,000 | 5,000 | |||

| 1352 Feb | 14,600 | 4,110 | |||||||||

| 1352 März | 5,300 | 11,321 | |||||||||

| 1352 Apr | 60,938 | ||||||||||

| 1352 Juni | 5,700 | 10,691 | |||||||||

| 1352 Juli | 6,100 | 9,990 | |||||||||

| 1352 Aug | 6,500 | 9,375 | |||||||||

| 1352 Okt | 6,900 | 8,832 | |||||||||

| 1352 Nov | 8,000 | 7,617 | |||||||||

| 1352 Dez | 9,000 | 6,771 | |||||||||

| 1353 Jan | 60,875 | ||||||||||

| 1353 Feb | 10,000 | 6,088 | |||||||||

| 1353 Apr | Blanc à l'épi | 140 | 3½ | 8 | 16,696 | 12,000 | 5,073 | ||||

| 1353 Jul | 12,750 | 4,775 | |||||||||

| 1353 Aug | 13,750 | 4,427 | |||||||||

| 1353 Okt | Blanc au châtel tréflé | 65 | 3⅓ | 8 | 8,139 | 62,817 | 4,750 | 13,225 | |||

| 1354 Feb | 5,850 | 10,738 | |||||||||

| 1354 Apr | 6,750 | 9,306 | |||||||||

| 1354 Mai | '' | 120 | 3 | 8 | 16,696 | 9,600 | 6,543 | ||||

| 1354 Sep | 12,000 | 5,235 | |||||||||

| 1354 Okt | Mouton d'or | 52 | 24 | 300 | 65,000 | 62,817 | |||||

| 1354 Okt | Gros à la fleur de lis dit „Patte d'oie“ |

80 | 3⅓ | 5 | 10,4 | 6,261 | 6,500 | 0,000 | |||

| 1354 Nov | 60,000 | 4,200 | 14,286 | ||||||||

| 1355 Jan | 4,800 | 12,500 | |||||||||

| 1355 Apr | 5,300 | 11,321 | |||||||||

| 1355 Mai | '' | 120 | 2½ | 5 | 5,2 | 12,522 | 6,500 | 9,231 | |||

| 1355 Juni | 62,500 | ||||||||||

| 1355 6. Juli | 7,500 | 8,333 | |||||||||

| 1355 17. Juli | Gros à la queue | 72 | 3⅜ | 15 | 3,9 | 16,696 | 10,000 | 6,250 | |||

| 1355 Aug | 11,000 | 5,682 | |||||||||

| 1355 Sep | 12,500 | 5,000 | |||||||||

| 1355 Okt | 14,000 | 4,464 | |||||||||

| 1355 Nov | Gros à la queue | 100 | 2½ | 15 | 2,1 | 31,304 | 16,000 | 3,906 | |||

| 1355 Dez | 18,000 | 3,472 | |||||||||

| 1356 Jan | Blanc au châtel fleurdelisé |

60 | 4 | 8 | 10,4 | 6,261 | 5,250 | 11,905 | |||

| 1356 Apr | '' | 90 | 3 | 8 | 5,2 | 12,522 | |||||

| 1356 Aug | 6,500 | 9,615 | |||||||||

| 1356 Sep | '' | 112 | 3 | 8 | 4,2 | 15,583 | 7,250 | 8,621 | |||

| 1356 Okt | 8,850 | 7,062 | |||||||||

| 1356 Nov | Autre | 80 | 4 | 12 | 5,2 | 12,522 | 7,400 | 8,446 | |||

| 1357 Jan | 63⅛ | ||||||||||

| 1357 März | 6,500 | 9,712 | |||||||||

| 1358 Jan | Gros à la fleur de lis florencée | 60 | 4 | 15 | 5,5 | 11,739 | 8,500 | 7,426 | |||

| 1358 Mai | '' | 60 | 3⅓ | 15 | 4,6 | 10,000 | 6,313 | ||||

| 1358 Juli | '' | 64 | 3 | 15 | 3,9 | 16,696 | 12,000 | 5,260 | |||

| 1358 8. Aug | '' | 80 | 3 | 15 | 3,1 | 20,870 | 78,750 | 13,500 | 5,833 | ||

| 1358 22. Aug | Royal d'or | 66 | 24 | 300 | 82,500 | 78,750 | 6,750 | 11,667 | |||

| 1358 22. Aug | Gros couronne | 53 | 4 | 12 | 9,9 | 8,296 | |||||

| 1358 Nov | Gros couronne | 75 | 3 | 12 | 5,3 | 15,652 | 7,000 | 11,250 | |||

| 1358 3. Dez | 8,600 | 9,157 | |||||||||

| 1358 9. Dez | 9,500 | 8,289 | |||||||||

| 1359 Jan | 7,000 | 11,250 | |||||||||

| 1359 Feb | Gros couronne | 90 | 3 | 6 | 8,8 | 9,391 | |||||

| 1359 Apr | Royal d'or | 69 | 24 | 300 | 86,250 | ||||||

| 1359 Apr | Gros couronne | 120 | 3 | 6 | 6,9 | 12,522 | 80,625 | 7,500 | 10,750 | ||

| 1359 Mai | Gros couronne | 150 | 2½ | 6 | 4,6 | 18,783 | 11,500 | 7,011 | |||

| 1359 Juni | Trois lis | 70 | 3½ | 15 | 5,5 | 15,652 | 9,000 | 8,958 | |||

| 1359 9. Juli | 12,000 | 6,719 | |||||||||

| 1359 31. Juli | 16,200 | 4,977 | |||||||||

| 1359 Okt | Trois lis | 120 | 2 | 15 | 1,8 | 46,957 | 29,400 | 2,742 | |||

| 1359 Nov | Etoile | 48 | 4 | 30 | 4,6 | 18,783 | 12,000 | 6,719 | |||

| 1359 5. Dez | 15,000 | 5,375 | |||||||||

| 1359 19. Dez | 18,450 | 4,370 | |||||||||

| 1359 31. Dez | 23,625 | 3,413 | |||||||||

| 1360 2. Jan | 24,625 | 3,274 | |||||||||

| 1360 22. Jan | 34,475 | 2,339 | |||||||||

| 1360 Feb | 53,875 | 1,497 | |||||||||

| 1360 4. März | Etoile | 125 | 1½ | 30 | 0,7 | 130,435 | 77,800 | 1,036 | |||

| 1360 21. März | 102,000 | 0,790 | |||||||||

| 1360 31. März | Compagnon | 64 | 4 | 15 | 6,9 | 12,522 | 11,000 | 7,330 | |||

| 1360 2. Juni | Compagnon | 80 | 1½ | 7½ | 4,1 | 20,870 | 7,000 | 11,518 | |||

| 1360 28. Juni | 9,000 | 8,958 | |||||||||

| 1360 29. Juni | 10,500 | 7,679 | |||||||||

| 1360 7. Aug | 15,000 | 5,375 | |||||||||

| 1360 18. Aug | Compagnon | 120 | 1½ | 7½ | 2,8 | 31,304 | 17,000 | 4,743 | |||

| 1360 Aug | 18,500 | 4,358 | |||||||||

| 1360 Sep | 7,000 | 11,518 | |||||||||

| 1360 13. Nov | 8,000 | 10,078 | |||||||||

| 1360 19. Nov | Blanc couronne | 80 | 2 | 10 | 4,1 | 20,870 | 9,000 | 8,958 | |||

| 1360 Dez | Franc d'or à cheval | 63 | 24 | 240 | 63,000 | ||||||

| 1360 Dez | Blanc aux lis | 54 | 4½ | 10 | 10,1 | 6,261 | |||||

| 1361 Jan | 60,000 | 5,400 | 11,111 | ||||||||

| 1361 Apr | Gros tournois | 84 | 12 | 15 | 11,5 | 5,478 | 5,000 | ||||

| 1363 Jul | 61,000 | ||||||||||

| Karl V. der Weise (* Jan. 1338, † Sep. 1380); König 1364 – 1380 | |||||||||||

| 1364 Mai | Franc d'or à cheval | 63 | 24 | 240 | 63,000 | 62,000 | 5,000 | 12,400 | |||

| Gros tournois | 84 | 12 | 15 | 11,5 | 5,478 | ||||||

| 1365 Mai | Franc à pied | 64 | 24 | 240 | 64,000 | 62,500 | |||||

| Gros tournois | 96 | 12 | 15 | 10,2 | 6,261 | 5,250 | 11,905 | ||||

| 1370 Jun | 5,750 | 10,870 | |||||||||

| 1372 Aug | 5,800 | ||||||||||

| Karl VI. der Vielgeliebte oder der Wahnsinnige (* Dez. 1368, † Okt. 1422); König 1380 – 1422 | |||||||||||

| 1381 Apr | 60,500 | 5,400 | 11,204 | ||||||||

| 1381 Aug | 5,800 | 10,431 | |||||||||

| 1384 März | 65,500 | ||||||||||

| 1385 | Écu d'or à la couronne | 60 | 24 | 270 | 67,500 | 65,500 | |||||

| Blanc dit guénar | 75 | 6 | 10 | 10,4 | 6,522 | 5,800 | 11,293 | ||||

| 1386 Aug | 66,000 | ||||||||||

| 1387 Feb | 66,500 | ||||||||||

| 1389 | Écu d'or à la couronne | 61⅓ | 24 | 270 | 69,000 | 66,500 | |||||

| Blanc dit guénar | 74 | 5½ | 10 | 9,8 | 7,020 | 5,900 | 11,271 | ||||

| 1391 Apr | 67,000 | 6,250 | 10,720 | ||||||||

| 1392 Apr | 67,500 | ||||||||||

| 1394 Sep | 68,250 | ||||||||||

| 1399 Nov | 6,400 | 10,664 | |||||||||

| 1405 Juli | 6,625 | 10,302 | |||||||||

| 1405 Aug | 68,750 | ||||||||||

| 1407 Feb | 68,250 | ||||||||||

| 1411 Nov | 70,000 | 6,750 | 10,370 | ||||||||

| 1411 Okt | Écu d'or à la couronne | 64 | 24 | 270 | 72,000 | ||||||

| Blanc dit guénar | 80 | 5 | 10 | 8,6 | 8,348 | ||||||

| 1413 Juli | Gros aux lis | 84 | 11⅔ | 20 | 9,6 | 7,513 | 7,000 | 10,000 | |||

| 1414 März | 70,750 | ||||||||||

| 1414 Juni | 7,100 | 9,965 | |||||||||

| 1414 Sep | 72,000 | ||||||||||

| 1417 Mai | Mouton d'or | 96 | 23 | 240 | 100,174 | 92,000 | 8,000 | 11,500 | |||

| Florette | 80 | 8 | 20 | 9,6 | 10,435 | ||||||

| Blanc dit guénar | 80 | 4 | 10 | 9,6 | 10,435 | ||||||

| 1417 Okt | Mouton d'or | 96 | 22 | 240 | 104,727 | 96,000 | 9,000 | 10,667 | |||

| Florette | 80 | 5⅓ | 20 | 6,7 | 15,652 | ||||||

| 1417 Dez | 92,000 | ||||||||||

| 1418 Mai | 9,500 | 9,684 | |||||||||

| 1418 Juli | 94,000 | ||||||||||

| 1419 Jan | 10,000 | 9,400 | |||||||||

| 1419 März | Écu d'or à la couronne | 64 | 23 | 360 | 100,174 | 150,000 | 16,500 | 9,091 | |||

| Florette | 80 | 3⅓ | 20 | 4,0 | 25,043 | 16,500 | 8,727 | ||||

| 1419 Jun | Florette | 80 | 4 | 20 | 4,8 | 20,870 | 144,000 | ||||

| 1420 Feb | 171,667 | ||||||||||

| 1420 Apr | 18,000 | 9,537 | |||||||||

| 1420 Mai | Florette | 100 | 2,042 | 20 | 2,0 | 51,109 | 26,000 | 6,603 | |||

| 1420 Dez | Écu d'or à la couronne | 66 | 24 | 270 | 74,250 | ||||||

| Gros heaumé | 86 | 11½ | 20 | 9,5 | 7,803 | 26,000 | 6,603 | ||||

| 1420 | Double d'or | 40 | 24 | 1920 | 320,000 | ||||||

| Florette | 101 | 2¼ | 20 | 6,8 | 46,841 | 26,000 | 6,603 | ||||

| 1421 Feb | 28,000 | 6,131 | |||||||||

| 1421 Apr | 72 | ||||||||||

| 1421 Apr | 7,000 | 10,286 | |||||||||

| 1421 Aug | Salut d'or | 63 | 24 | 300 | 78,750 | ||||||

| Niquet | 112 | 1½ | 2 | 10,1 | 7,791 | ||||||

| 1421 Nov | 76,250 | ||||||||||

| 1422 Sep | Grand blanc | 90 | 4½ | 10 | 7,5 | 10,435 | |||||

| 1422 Okt | Blanc aux écus | 75 | 5 | 10 | 10,1 | 7,826 | 7,500 | 10,167 | |||

| Heinrich VI. (* Dez. 1421, † Mai 1471); König von England 1422 – 1461 und 1471 – 1472 | |||||||||||

| 1423 | Salut d'or | 63 | 24 | 300 | 78,750 | 78,000 | |||||

| 1423 Mai | Salut d'or | 70 | 24 | 270 | 78,750 | 84,000 | |||||

| 1423 Dez | Petit blanc | 150 | 5 | 5 | 10,1 | 7,826 | 7,000 | 12,000 | |||

| Karl VII. der Siegreiche (* Feb. 1403, † Juli 1461); König 1422 – 1461 | |||||||||||

| 1423 Jan | Écu vieux | 64 | 24 | 300 | 80,000 | 84,000 | |||||

| Grand blanc | 90 | 5 | 10 | 8,5 | 9,391 | 7,500 | 11,200 | ||||

| 1423 März | Mouton d'or | 96 | 23 | 210 | 87,652 | 84,000 | 7,000 | 12,000 | |||

| 1423 Nov | Franc d'or | 80 | 24 | 240 | 80,000 | ||||||

| Grand blanc | 80 | 5 | 10 | 9,6 | 8,348 | ||||||

| 1424 Jul | Écu vieux | 70 | 23 | 300 | 91,304 | 79,000 | |||||

| 1424 Sep | 87,500 | ||||||||||

| 1425 Juni | 6,250 | 14,000 | |||||||||

| 1425 Aug | 7,000 | 12,500 | |||||||||

| 1426 Jan | 87,500 | 7,500 | 11,667 | ||||||||

| 1426 März | 7,250 | 12,069 | |||||||||

| 1426 Mai | 8,500 | 10,294 | |||||||||

| 1426 Aug | 105,000 | 9,500 | 11,053 | ||||||||

| 1426 Sep | 108,000 | ||||||||||

| 1426 Nov | Grand blanc | 81 | 3 | 10 | 6,5 | 14,087 | 11,000 | 9,818 | |||

| 1426 Dez | Florette | 72 | 4½ | 10 | 10,9 | 8,348 | |||||

| 1427 Jan | 90,000 | 7,000 | 12,857 | ||||||||

| 1427 Mai | 72,000 | ||||||||||

| 1427 Aug | 90,000 | 8,000 | 11,250 | ||||||||

| 1427 Okt | 8,500 | 10,588 | |||||||||

| 1427 Nov | 80,000 | ||||||||||

| 1428 Feb | 92,500 | ||||||||||

| 1428 Jul | 97,500 | 11,000 | 8,864 | ||||||||

| 1429 Jan | Écu vieux | 70 | 18 | 300 | 116,667 | ||||||

| Florette | 84 | 2⅓ | 10 | 6,2 | 18,783 | 13,500 | 7,222 | ||||

| 1429 März | 15,000 | 6,500 | |||||||||

| 1429 Apr | 88,000 | ||||||||||

| 1429 Juni | Florette | 84 | 1½ | 10 | 4,0 | 29,217 | 20,000 | 4,400 | |||

| 1429 Okt | Royal d'or | 64 | 24 | 300 | 80,000 | ||||||

| Grand blanc | 80 | 5 | 10 | 9,6 | 8,348 | ||||||

| 1429 Nov | 77,500 | 7,000 | 11,071 | ||||||||

| 1430 Jan | 7,000 | 11,071 | |||||||||

| 1430 Jul | 97,000 | ||||||||||

| 1430 Dez | 6,750 | 14,370 | |||||||||

| 1431 Jan | 7,250 | 13,379 | |||||||||

| 1431 Mai | Blanc dent. | 80 | 5 | 10 | 9,6 | 8,348 | 77,500 | ||||

| 1431 Sep | Blanc dent. | 80 | 4 | 10 | 7,7 | 10,435 | 102,000 | ||||

| 1432 März | 88,592 | ||||||||||

| 1432 Apr | 9,304 | 9,522 | |||||||||

| 1432 Aug | 9,508 | 9,317 | |||||||||

| 1432 Sep | 9,800 | 9,040 | |||||||||

| 1434 Jan | 7,250 | 12,220 | |||||||||

| 1434 Jun | Blanc au k. | 80 | 4 | 10 | 10,435 | ||||||

| 1435 Sep | Écu vieux | 70 | 24 | 360 | 105,000 | 103,500 | |||||

| 1435 Sep | Grand blanc | 80 | 4 | 10 | 10,1 | 10,435 | 9,000 | 11,500 | |||

| Rückkehr nach Paris | |||||||||||

| 1436 Jan | Écu neuf | 70 | 24 | 300 | 87,500 | ||||||

| 1436 Jan | Grand blanc | 80 | 5 | 10 | 10,5 | 8,348 | |||||

| 1436 Feb | 86,250 | 7,000 | 12,321 | ||||||||

| 1437 Apr | 7,400 | 11,655 | |||||||||

| 1437 Sep | 87,500 | ||||||||||

| 1437 Nov | 92,500 | 9,000 | 10,278 | ||||||||

| 1438 | 86,250 | ||||||||||

| 1440 | 7,400 | 11,655 | |||||||||

| 1441 | 7,500 | 11,500 | |||||||||

| 1443 Nov | 87,175 | ||||||||||

| 1444 Dez | 87,500 | ||||||||||

| 1445 Sep | 88,375 | ||||||||||

| 1446 Juni | 88⅛ | ||||||||||

| 1447 Jan | Grand blanc | 82 | 4⅞ | 10 | 10,0 | 8,776 | |||||

| 1447 Mai | Gros de roi | 68 | 11⅝ | 30 | 9,6 | 9,156 | |||||

| Grand blanc | 80 | 5 | 10 | 10,5 | 8,348 | ||||||

| 1447 7. Juli | 97,750 | 8,000 | 12,219 | ||||||||

| 1447 27. Juli | 8,500 | 11,500 | |||||||||

| 1447 Juli | 97,279 | ||||||||||

| 1447 Okt | 97,750 | ||||||||||

| 1450 Juni | 99,000 | ||||||||||

| 1454 Mai | 99,500 | ||||||||||

| 1456 Jun | Écu neuf | 71 | 23⅛ | 330 | 101,319 | 100,000 | 8,500 | 11,765 | |||

| Gros | 69 | 11½ | 30 | 10,8 | 9,391 | 8,750 | 11,429 | ||||

| Grand blanc | 81 | 4½ | 10 | 10,8 | 9,391 | ||||||

| Ludwig XI. der Kluge (* Feb. 1423, † Aug. 1483); König 1461 – 1483 | |||||||||||

| 1465 | 8,5000 | ||||||||||

| 1473 Jun | 103,000 | ||||||||||

| 1475 Jan | Écu à la couronne | 72 | 23⅛ | 363 | 113,021 | 110,000 | 10,000 | 11,000 | |||

| Gros de roi | 69 | 11½ | 33 | 10,9 | 10,330 | ||||||

| Grand blanc | 86 | 4½ | 11 | 10,3 | 10,968 | ||||||

| 1475 Nov | Écu au soleil | 70 | 23⅛ | 396 | 119,870 | 118,500 | |||||

| Blanc sol | 78½ | 4½ | 12 | 11,0 | 10,922 | 10,000 | 11,850 | ||||

| 1477 | Gros de roi | 69 | 11½ | 34 | 11,3 | 10,643 | 10,000 | 11,850 | |||

| 1478 Nov | Liard, Hardi | 216 | 3 | 3 | 10,6 | 11,270 | |||||

| Karl VIII. der Freundliche oder Höfische (* Jun. 1470, † Apr. 1498); König 1483 – 1498 | |||||||||||

| 1488 Apr | Blanc à la couronne | 86 | 4½ | 12 | 10,0 | 11,965 | 130,167 | 11,000 | 11,833 | ||

| 1488 Nov | Karolus | 92 | 4 | 10 | 10,0 | 12,000 | |||||

| 1489 Mai | Gros de roi | 69 | 11½ | 36 | 10,6 | 11,270 | 11,000 | 11,833 | |||

| 1494 Aug | Écu d'or aux soleil | 70 | 23⅛ | 435 | 131,676 | 130,167 | |||||

| 1497 Apr | 130,167 | 11,000 | 11,833 | ||||||||

| Ludwig XII. (* Jun. 1462, † Jan. 1515); König 1498 – 1515 | |||||||||||

| 1507 | Écu au porc-épic | 70 | 23⅛ | 435 | 131,676 | 130,167 | |||||

| Grand blanc | 86 | 4½ | 12 | 11,0 | 11,965 | 11,000 | 11,833 | ||||

| 1512 Feb | Gros | 45 | 6 | 30 | 11,2 | 11,739 | 11,000 | 11,833 | |||

| Ludovicus | 92 | 4 | 10 | 11,0 | 12,000 | ||||||

| 1513 Apr | Teston | 25½ | 11¾ | 120 | 9,7 | 13,587 | 12,500 | 10,413 | |||

| 1514 Jan | 11,000 | 11,833 | |||||||||

| 1514 Feb | 12,750 | 10,209 | |||||||||

| Franz I. (* Jun. 1494, † März 1547); König 1515 – 1547 | |||||||||||

| 1515 Jan | Écu au soleil | 70 | 23⅛ | 435 | 131,676 | 130,167 | |||||

| Teston | 25½ | 11¾ | 120 | 9,7 | 13,587 | 10,209 | |||||

| 1519 Juni | Écu au soleil | 71⅙ | 23 | 480 | 148,522 | 147,000 | 12,500 | 11,760 | |||

| Blanc couronne | 92 | 4¼ | 12 | 11,0 | 13,553 | ||||||

| 1521 Sep | Teston | 24½ | 11¼ | 120 | 10,9 | 13,635 | 13,250 | 11,094 | |||

| 1539 Feb | Douzain à la salamandre | 92 | 4⅙ | 12 | 10,7 | 13,824 | 12,500 | 11,760 | |||

| 1540 Mai | 165,375 | 14,000 | 11,813 | ||||||||

| 1541 März | Écu dit à la croisette | 71⅙ | 23 | 540 | 167,087 | 165,375 | |||||

| 1541 März | Douzain | 91,000 | 3⅔ | 12 | 10,8 | 15,538 | |||||

| 1543 | Teston | 25½ | 11¼ | 132 | 10,7 | 15,610 | 14,000 | 11,813 | |||

| Heinrich II. (* März 1519, † Juli 1559); König 1547 – 1559 | |||||||||||

| 1548 Aug | Écu effigie | 71⅙ | 23 | 540 | 167,087 | 165,375 | |||||

| 1549 Jan | 172,000 | ||||||||||

| 1549 Okt | Teston | 25½ | 11¼ | 132 | 10,7 | 15,610 | 172,000 | 14,500 | 11,862 | ||

| 1550 Jan | Henri d'or | 67 | 23 | 600 | 174,783 | 15,000 | 11,467 | ||||

| Teston | 25½ | 11¼ | 136 | 10,9 | 16,083 | ||||||

| 1550 März | Gros de Nesle | 41,000 | 4 | 30 | 10,9 | 16,043 | |||||

| 1550 Apr | 14,250 | 12,070 | |||||||||

| Karl IX. (* Juni 1550, † Mai 1574); König 1560 – 1574 | |||||||||||

| 1561 Aug | Écu d'or | 72½ | 23 | 600 | 189,130 | 185,000 | 15,750 | 11,746 | |||

| Teston | 25½ | 11¼ | 144 | 11,1 | 17,030 | 15,750 | 11,746 | ||||

| 1564 | Gros de 3 blancs | 82 | 4 | 15 | 11,8 | 16,043 | 15,750 | 11,746 | |||

| 1568 | Gros de 6 blancs | 41 | 4 | 30 | 11,8 | 16,043 | 15,750 | 11,746 | |||

| 1572 Jun | Douzain | 102 | 3⅔ | 12 | 10,9 | 17,417 | |||||

| 1573 Jun | Écu d'or | 72½ | 23 | 648 | 204,261 | 200,000 | |||||

| Teston | 25½ | 11¼ | 156 | 11,1 | 18,449 | 17,000 | 11,765 | ||||

| Heinrich III. (* Sep. 1551, † Aug. 1589); König 1574 – 1589 | |||||||||||

| 1575 | Écu d'or | 72½ | 23 | 720 | 226,957 | 200,000 | |||||

| Teston | 25½ | 11¼ | 174 | 11,0 | 20,577 | ||||||

| Franc d'argent | 17¼ | 10,417 | 240 | 10,9 | 20,736 | ||||||

| 1575 Mai | 19,000 | 10,526 | |||||||||

| 1575 Jun | 17,000 | 11,765 | |||||||||

| 1576 Mai | 222,000 | ||||||||||

| 1577 Jun | Écu d'or | 72½ | 23 | 720 | 226,957 | 222,000 | |||||

| Quart d'écu | 25⅕ | 11,458 | 180 | 11,0 | 20,654 | 19,000 | 11,684 | ||||

| 1580 Okt | 19,000 | 11,684 | |||||||||

| Heinrich IV. von Navarra (* Dez. 1553, † Mai 1610); König 1589 – 1610 | |||||||||||

| 1602 Sep | Écu d'or | 72½ | 23 | 780 | 245,870 | 240,500 | |||||

| Quart d'écu | 25⅕ | 11,458 | 192 | 11,2 | 22,031 | 20,267 | 11,867 | ||||

| Demi-franc | 34½ | 10,417 | 128 | 11,1 | 22,118 | 20,267 | 11,867 | ||||

| 1615 Feb | 278,325 | ||||||||||

| 1636 Mai | 320,000 | 23,500 | 13,617 | ||||||||

| 1636 Sep | 384,000 | 25,000 | 15,360 | ||||||||

| Ludwig XIII. der Gerechte (* Sep. 1601, † Mai 1643); König 1610 – 1643 | |||||||||||

| 1640 März | Louis d'or | 36¼ | 22 | 2400 | 395,455 | 384,000 | |||||

| Écu d'or | 72½ | 23 | 1248 | 393,391 | 384,000 | ||||||

| 1641 Nov | 26,500 | 14,491 | |||||||||

| 1641 Dez | Écu blanc (Louis d'argent) |

9 | 12 | 720 | 14,0 | 28,174 | |||||

| Quart d'écu | 25,2 | 11,458 | 240 | 14,3 | 27,539 | ||||||

| Ludwig XIV. (* Sep. 1638, † Sep. 1715); König 1643 – 1715 | |||||||||||

| 1643 | Écu d'or | 72½ | 23 | 1254 | 395,283 | 384,000 | |||||

| Quart d'écu | 25⅕ | 11,042 | 240 | 13,8 | 28,578 | 26,500 | 14,491 | ||||

| Écu blanc | 9 | 12 | 720 | 14,0 | 56,348 | 26,500 | 14,491 | ||||

| 1644 | Louis d'or | 36¼ | 22 | 2400 | 395,455 | 384,000 | |||||

| 1646 | Écu blanc | 9 | 12 | 720 | 14,0 | 28,174 | 26,500 | 14,491 | |||

| 1655 | Lis d'or | 60½ | 23¼ | 1680 | 437,161 | 384,000 | |||||

| Lis d'argent | 30½ | 12 | 240 | 13,7 | 31,826 | 26,500 | 14,491 | ||||

| 1660 | Louis d'or | 36¼ | 22 | 2400 | 395,455 | 384,000 | |||||

| Écu blanc | 9 | 12 | 720 | 14,0 | 28,174 | ||||||

| 1662 | 423,546 | ||||||||||

| 1669 | Louis d'or | 36¼ | 22 | 2640 | 435,000 | 423,546 | |||||

| 1674 | Quatre sols | 150 | 10 | 48 | 11,6 | 37,565 | 423,546 | ||||

| 1676 | Écu blanc | 9 | 12 | 720 | 15,4 | 28,174 | |||||

| 1679 Apr | Écu du Parlement | 9 | 12 | 720 | 15,4 | 28,174 | 437,483 | 29,346 | 14,908 | ||

| 1686 Juli | 457,371 | ||||||||||

| 1687 Okt | Louis d'or | 36¼ | 22 | 2820 | 464,659 | 447,358 | |||||

| 1689 | Louis a l'écu | 36¼ | 22 | 3000 | 494,318 | 447,358 | |||||

| Écu aux 8 L | 9 | 12 | 792 | 16,0 | 30,991 | 29,346 | 15,244 | ||||

| 1691 | Quatre sols | 150 | 10 | 48 | 13,2 | 37,565 | |||||

| 1693 Sep-Okt | Louis aux 4 L | 36¼ | 22 | 3360 | 553,636 | ||||||

| Écu aux palmes | 9 | 12 | 864 | 16,4 | 33,809 | ||||||

| 1701 | Louis aux 8 L | 36¼ | 22 | 3360 | 553,636 | ||||||

| Écu aux insignes | 9 | 12 | 912 | 15,5 | 35,687 | ||||||

| 1704 | Louis | 36¼ | 22 | 3600 | 593,182 | ||||||

| Écu aux 8 L | 9 | 12 | 960 | 15,8 | 37,565 | ||||||

| 1709 | Louis aux 8 L | 30 | 22 | 4800 | 654,545 | ||||||

| Écu aux trois couronnes | 8 | 12 | 1200 | 15,7 | 41,739 | ||||||

| Ludwig XV. (* Feb. 1710, † Mai 1774); König 1715 – 1774 | |||||||||||

| 1715 | Louis aux 8 L | 30 | 22 | 4800 | 654,545 | ||||||

| Écu aux trois couronnes | 8 | 12 | 1200 | 15,7 | 41,739 | ||||||

| 1720 | Louis aux 2 L | 25 | 22 | 12960 | 1472,727 | ||||||

| Écu de France | 10 | 12 | 2160 | 15,7 | 93,913 | ||||||

| Ludwig XVI. (* Aug. 1754, † Jan. 1793); König 1774 – 1793 | |||||||||||

| 1774 | Louis palmes | 30 | 22 | 5760 | 785,455 | ||||||

| Écu aux palmes | 8,300 | 12 | 1440 | 15,1 | 51,965 | ||||||

| 1785 | Louis lunettes | 30 | 22 | 5760 | 785,455 | ||||||

| Louis écus | 32 | 22 | 5760 | 837,818 | |||||||

| Écus aux lauriers | 8,300 | 12 | 1440 | 16,1 | 51,965 | ||||||