Grafen von Kleve

Lexikon des Mittelalters: Band V Seite 1212

I. Familie

Wie die Grafen von Geldern stammten auch die Klever Grafen von den 'flamenes' Gerhard und Rutger ab, die vom Kaiser (Heinrich II. ?) Besitz und Lehen in Kleve und Wassenberg erhielten. Die Genealogie der auf Rutger zurückgehenden Klever Grafen ist für das 11. Jhd. ungeklärt. Als erster ist 1092 ein 'comes Thiedericus de Cleve' (Dietrich I.) belegt. Dieses Grafenhaus starb 1368 im Mannesstamm aus. Über weibliche Erbfolge gelangte das Land an Graf Adolf III. von der Mark (siehe auch Grafen von der Mark), Elekt von Münster und Köln, einem Bruder des regierenden märkischen Grafen Engelbert III. Adolfs gleichnamiger Sohn, der 1394 in Kleve die Nachfolge antrat, gewann 1398 auch die Herrschaft über die Mark. Er musste aber den überwiegenden Teil der Grafschaft seinem Bruder Gerhard (†1461) auf Lebenszeit überlassen. 1417 wurde er zum Herzog erhoben. Die 1418 eingeführte Primogeniturerbfolge konnte Adolfs Sohn Johann I. nach Gerhards Tod durchsetzen. Unter dessen Enkel Johann III., der 1496 mit der jülich-bergischen Erbtochter Maria verheiratet wurde und der 1511 die Herrschaft in Jülich-Berg antrat, erfolgte 1521 der Zusammenschluss von Kleve, Mark, Jülich; Berg und Ravensberg zu dem niederrheinischen Großterritorien der Vereinigten Herzogtümer. 1609 starb das aus dem märkischen Grafengeschlecht hervorgegangene Klever Herzogshaus aus.

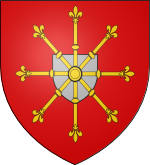

II. Wappen

Das Wappen zeigt auf Rot einen silbernen Mittelschild, darüber eine goldene Lilienhaspel.

III. Grafschaft/Herzogtum

Der älteste Besitz der Klever Grafen ist der südliche Teil des

Nimwegener Reichswaldes zwischen Kleve, Kalkar und Monterberg. Er wurde vor

1092 durch die Anlage der Burg Kleve gesichert. Ein weiteres Zentrum

lag im Süden: Burg und Herrschaft Tomburg mit dem dazugehörenden Flamersheimer

Wildbann. In dieser frühen Phase stützte sich Kleve auf die Kölner Kirche.

Weiteren Machtzuwachs brachte auf deren Kosten der Erwerb der Vogteien der

reichen niederrheinischen Stifte und Klöster (Zyfflich, Fürstenberg,

Obervogtei Xanten neben verschiedenen Ortsvogteien). Nach dem Bruch mit den

Erzbischöfen wandte sich Kleve in Richtung Utrecht (Lehnsmann des Bischofs in

der Betuwe) und Holland. Mit dem Erwerb der Weseler Waldgrafschaft (Erbe

der Ida von Brabant †1147) fasste man erstmals im Rechtsrheinischen

Fuß. Im Verlauf des 12. und 13. Jhd. wurde der Besitz in und um Wesel bis

lippeaufwärts nach Gahlen erweitert und in Dinslaken und Duisburg Fuß gefaßt.

Linksrheinisch fiel den Klevern 1247 Hülchrath als Erbe zu, das aber an

die Sekundogenitur der Luf von Kleve

kam, die es nach 1300 zusammen mit dem Tomberger Besitzungen an Köln verkauften.

Der wichtigste Verbündete seit dem ausgehenden 12. Jhd. wurde Brabant, doch

ließen sich die Klever nicht in den Worringer Konflikt (1288)

hineinziehen. Im 14. Jhd. trennte sich Kleve im Rahmen seiner

Arrondierungspolitik von den Außenposten zwischen Maas und Waal und

intensivierte die Territorialbildung im Raum zwischen Lippe und Rur. Der

Versuch, sich gegen den Herzog von Geldern in die Adelsfehden des Landes

einzumischen, endete mit einem Fiasko und kostete letztlich den Erwerb von

Moers. Mittel zur Stabilisierung der Herrschaft waren eine intensive

Stadtgründungspolitik und die Urbarmachung und Kolonisation der Brüche und

Wälder. Als erste Städte wurden Wesel (1241), Kleve (1242), Kalkar (1233/42)

und Grieth (1254/55) gegründet, bis ins 14. Jhd. kamen Dinslaken, Kranenburg,

Uedem, Sonsbeck und die Zollstätten Büderich, Orsoy und Huissen dazu. Sie

entwickelten sich rasch zu blühenden Gewerbestädten, vor allem Wesel

(Tuchmacherei). Die Meliorisationen begannen im großen Stil im ausgehenden

13. Jhd. und endete in den Pestjahren des 14. Jhd.

Erst im ausgehenden 14. Jhd. setzten die märkischen Grafen die

Erwerbungspolitik fort. Nach dem Gewinn von Aspel und Rees (1392/94) fiel als

uneingelöstes Pfand das geldrische Emmerich um 1400 an Kleve, eine Spätfolge

seines Sieges über den jülich-geldrischen Rivalen Wilhelm bei Kleverhamm

(1397). Nach der Soester Fehde (1444-1449) wurden Soest mit der Börde und

Xanten angegliedert; die Stellung als Satellit Burgunds erbrachte 1473 auf

Kosten Gelderns die Ämter Goch, Wachtendonk und Düffel, den Lobither Zoll und

die Vogtei Elten. Damit war die Territorialbildung abgeschlossen, die im

15. Jhd. vornehmlich aus Kriegsgewinnen bestand. Um die Mitte des 14. Jhd. war

der innere Aufbau Kleves weitgehend beendet. Die meisten Ämter waren

eingerichtet, an ihrer Spitze stand der Drost oder Amtmann. Die beiden Stände

spielten noch keine politische Rolle. 1392 tauchte erstmalig die klevesche

Ritterschaft in einem Vertrag mit Kurköln auf. Im 15. Jhd. gewannen Ritterschaft

und Städte politisches Mitspracherecht, deutlich erkennbar an ihrer Zustimmung

zum Primogeniturvertrag von 1418.

Literatur

Th. Ilgen, Q. zur Geschichte der rheinischen Territorien. Herzogtum Kleve, Ämter und Gerichte, I, II, 1-2, 1921-1925

D. Kastner, Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve, 1972

W. Janssen, Die niederrheinischen Territorien in der zweiten Hälfte des 14. Jhd., RhVjbll 44, 1980, 47-67

Ders., Niederrheinische Territorialbildung. Voraussetzungen, Wege und Probleme (Soziale und wirtschaftliche Bindungen im Mittelalter am Niederrhein 1981), 95-113

Th. R. Kraus, Studien zur Frühgeschichte der Grafen von Kleve und die Entstehung der Kleveschen Landesherrschaft, Rhvjbll 46, 1982, 1-47

Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg, 1985 [Beitr. W. Janssen, D. Kastner, K. Fink (wichtigste ältere Lit.)]

Klevesche Städteprivilegien (1241-1609), Hrsg. K. Flink, 1989.

Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen

Kleve erhielt 1242 Stadtrecht und war Mitglied der Hanse. Die alte Grafschaft (seit 1417 Herzogtum) wurde bereits 1398 mit der Grafschaft Mark vereinigt. Dazu kamen durch Heirat 1511 das Erbe des letzten Herzogs von Jülich, Berg und Grafen von Ravensberg. Durch Verträge von 1614 und 1666 fielen Kleve, Mark und Ravensberg an Brandenburg. 1805/14 französisch; seit 1815 preußisch.

Am 29. Oktober 1647 ernannte der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (der Große Kurfürst) den Grafen Johann Moritz von Nassau-Siegen zu seinem Statthalter für die Länder Kleve und Mark. Damit fing für die alte herzogliche, nunmehr kurbrandenburgische Residenz Kleve eine goldene Ära an, deren Spuren das Stadtbild bis zum heutigen Tage prägen.

Vgl. Pierer's Universal-Lexikon. Altenburg, 4. Aufl., 1857-1865, Band 9, S. 574-576.

Kleve, sonst preußisches Herzogtum im westfälischen Kreise, zu beiden Seiten des Rheins, 40 QM., 97000 Einwohner; eben, fruchtbar, brachte jährlich 640000 Taler ein.

Die erste Geschichte des Herzogtums (früher Grafschaft Kleve, Comitatus

Cliviae), welches zum größten Teil zum Herzogtum Ripuarien gehörte, ist

dunkel und bis ins 14. Jahrhundert ist alles ungewiss, was man von Grafen von

Kleve, die zugleich Grafen von Teisteroant gewesen wären, erzählt. Auch die

Grafen dieser Zeit, wie Walderich (welcher den Grafen Wichmann von Zütphen

ermorden ließ, deshalb fliehen musste und 1021 starb), Rutger (Roger),

Dietrich (unter Kaiser Heinrich III.) und dessen Sohn Eberhard (um 1074),

werden meist nur gelegentlich erwähnt. Dessen Sohn

Dietrich I. (1093-1119) zog mit Gottfried

von Bouillon ins Gelobte Land; Dietrichs Sohn

Arnold I. und dessen Sohn Arnulf II. kommen

bis nach der Mitte des 12. Jahrhundert vor, diesem folgte sein Bruder

Dietrich IV., welcher vor 1188 starb,

sein Nachfolger war sein Sohn Dietrich V.

(IV.); 1194 war Arnold III., Bruder des Vorgenannten, Graf; bei seinem

Tode, 1202, war sein Sohn Dietrich VI. Nust

noch minderjährig; er regierte bis 1260, wo sein Sohn

Dietrich VII. folgte; dessen Sohn,

Dietrich VIII. 1275-1305 war mit dem

Kaiser Rudolf verwandt, indem er dessen Nichte Margarethe, Tochter

Eberhards, geheiratet hatte, durch diese erhielt er unterpfändlich Duisburg

und wurde Reichsvikar in einem Teil der Niederlande. Ihm folgten seine Söhne

Otto der Friedfertige 1305-1311, dann

Dietrich IX. der Fromme, ein

Anhänger des Kaisers Ludwig des Bayern, wofür ihn dieser 1318 zum

Reichsvikar in Westfalen machte und ihm das, inzwischen an Berg gekommene

Duisburg wieder zurückgab. Er starb 1347, und da er wie sein Bruder keine

Söhne hatte, so machte Otto, Herr von Arckel, Sohn Johanns IX. und der

Ermengarde und durch seine Mutter Enkel des Grafen Otto von Kleve, Anspruch

auf die Grafschaft, doch folgte Dietrichs IX. Bruder,

Johann I., der bisher Kanonikus in Köln

gewesen war, aber mit ihm starb der Mannsstamm der Grafen von Kleve aus, und

es folgte Graf Adolf I. von der Mark,

Gemahl von Margarethe, Tochter des Grafen Dietrich IX., nachdem er sich mit

Otto von Arckel, der seine Ansprüche wieder erhob, verglichen hatte. Er

stiftete 1393 mit mehren benachbarten Herren den Orden vom Rosenkranz und

starb 1394. Sein Sohn Adolf II. vereinigte,

da sein Bruder Dietrich 1398 ohne Erben

starb, die Grafschaft Mark mit Kleve und wurde 1417 vom Kaiser Sigismund zum

Herzog von Kleve erhoben.

Ihm folgte 1448 sein Sohn Johann (II.) I.,

1481 sein Sohn Johann (III.) II.;

sein Sohn Johann (IV.) III., der durch

seine Gemahlin Marie, Tochter des Herzogs

Wilhelm VIII. von Jülich und Berg, schon

seit 1511 Herzog von Jülich und Berg war, und vereinigte nun die Herzogtümer

Jülich und Berg mit Kleve. Er führte 1533 die

Reformation in seinen Staaten ein, machte mit dem Herzog Karl von Geldern

einen Vertrag, dass wenn dieser ohne Erben stürbe, Geldern und Zütphen an

Kleve käme, und als Karl starb, wurde 1538 Johanns Sohn,

Wilhelm der Reiche, Herzog, und

als sein Vater 1539 starb, vereinigte er Geldern und Zütphen mit seinen

Erbstaaten; doch musste er jene Länder schon 1543 an den Kaiser Karl

V. abtreten (siehe Geldern). Wilhelm (†1592) folgte sein Sohn

Johann Wilhelm, bisher Administrator

des Bistums zu Münster. Nach seinem unbeerbten Tode 1609 prätendierten

mehrere fürstliche Häuser die hinterlassenen Länder (Klevescher

Erfolgestreit). Auf die Erbschaft erhob Ansprüche zuerst das Gesammthaus

Sachsen, wegen eines kaiserlichen, durch Friedrich IV. 1483 an Herzog Albert

gegebnen, durch Maximilian I. 1486 bestätigten Versprechens, dass Kleve, im

Fall der Mannsstamm desselben ausstürbe, an das Haus Sachsen fallen sollte,

und dann die Ernestinische Linie desselben wegen einer Heirat

Sibyllens, Tochter

Johanns III., Herzogs von Kleve, mit dem

Kurfürsten Johann Friedrich und wegen eines durch Karl V. 1544 bestätigten

Ehekontrakts, kraft dessen beim Aussterben des kleveschen Mannstammes die

Erbschaft an das Haus Sachsen fallen sollte. Hiergegen behaupteten die vier

Schwestern des letzten Herzogs Johann

Wilhelm und ihre Nachkommen, dass ihnen die Nachfolge zustehe. Die

älteste derselben, Marie Eleonore, war an den letzten Herzog Albrecht

Friedrich von Preußen vermählt gewesen und noch vor ihrem Bruder

gestorben, hatte aber eine Tochter, Anna, hinterlassen, welche an den

Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg verheiratet war und sich

als die Erbin der Ansprüche jener betrachtete. Die andern drei Schwestern

Johann Wilhelms lebten aber noch, nämlich Anna, welche an den Pfalzgrafen

Philipp von Pfalz Neuburg, Magdalena, welche an den Herzog Johann von

Pfalz-Zweibrücken, und die jüngste, Sibylle, welche an Karl,

Markgrafen von Burgau, vermählt waren. Die Ansprüche der Letzteren

erledigte aber bald ihr kinderloser Tod. Diese vier Erbprätendentinnen

machten sich aber unter einander wieder die Erbschaft streitig, indem

Brandenburg, als von der ältern Schwester stammend, die Erbschaft allein

prätendierte, die zweite, Anna von Pfalz-Neuburg, aber behauptete, dass nur

die noch lebenden Schwestern, nicht aber deren Kinder erbfolgefähig wären,

und dass ihr, der ältesten unter den noch lebenden Schwestern, die alleinige

Nachfolge zustände. Die beiden jüngern Schwestern verlangten dagegen eine

Teilung der Erbschaft in vier gleiche Teile. Außerdem suchten der Herzog von

Nevers, von Bouillon und der Graf von Manderscheit noch alte, auf

Verwandtschaft durch frühere Heiraten mit dem Hause Kleve sich gründende

Ansprüche hervor, gaben dieselben jedoch bald wieder auf. Gleich nach dem

Tode Johann Wilhelms hatten sich Brandenburg und Pfalz-Neuburg in Besitz der

Erbschaft gesetzt; sie stritten beide um den Besitz und einten sich nur, als

sie sahen, wie Sachsen seine Ansprüche durch kaiserliche und spanische Hilfe

durchzufechten bemüht war, und der Jülich-Klevesche Erbfolgekrieg

brach nun aus. Österreich verlangte zunächst im Einverständnis mit Sachsen

bis zum Austrag der Sachen Jülich, Kleve und Berg zu sequestrieren und ließ

sogleich den Erzherzog Leopold mit kaiserlichen, den Erzherzog Albrecht mit

spanischen Truppen aus den Niederlanden in die Herzogtümer einrücken. Erster

überrumpelte und besetzte im Mai 1609 Jülich. Dies führte zu einer

Verbindung zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg, die sich den 10. Juni

1609 durch den Rezess zu Dortmund verpflichteten, ihr Recht gemeinschaftlich

zu verfechten. Zugleich veranlasste dies die Evangelische Union, welche sich

zu Hall in Schwaben bildete, und welcher entgegen sich die Katholische Liga

erhob. Der Kurfürst Joachim Sigismund von Brandenburg machte in Dänemark,

Holstein und Lüneburg Anleihen, um ein Heer gegen die Österreicher

aufstellen zu können, und schickte seinen Bruder, den Markgrafen Joachim

Ernst von Ansbach, als Statthalter nach Kleve, und da der Prinz von Oranien

von Holland aus ihn unterstützte, so vertrieb Ernst, mit Franzosen und

Holländern verbunden, die Kaiserlichen bald und eroberte 1610 Jülich

wieder. Als aber 1619 König Heinrich IV. von Frankreich ermordet worden und

Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz gestorben war, verlor die Union ihren

festen Halt, und um nur etwas zu erlangen, schloss der Kurfürst Johann

Sigismund im Februar 1611 den Vergleich von Jüterbogk mit Sachsen, worin er

die Belehnung dieses mit Jülich und Kleve anerkannte, Sachsen aber

Brandenburg und Pfalz nicht zu hindern versprach, diese zu suchen; aber

weder Pfalz noch Brandenburg wollten diesen Vertrag ratifizieren. Markgraf

Joachim Ernst und der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg setzten nun die

Regierung nicht ohne Bedrängnisse fort, denn das Land war durch den Krieg

verheert und Grenzstreitigkeiten fanden immer zwischen beiden statt. Der Graf von

Schwarzenberg, welcher 1609, als der letzte Herzog von Jülich starb, in

brandenburgische Dienste getreten und 1610 Geheimrat geworden war, war

übrigens die Seele der Gesamtregierung; er blieb es auch, als der Statthalter

1624 starb und durch seinen Neffen, den Kurprinzen von Brandenburg, Georg

Wilhelm, ersetzt wurde. Aber euch er konnte die Verhältnisse nicht bessern,

und um die immer größer werdende Entzweiung mit seinen Mitbewerbern zu heben,

wollte der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg seine Tochter Anna Sophie

mit dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg vermählen und kam deshalb

selbst nach Düsseldorf. Bei einem Banket entrüstete sich aber der Kurfürst

über die Forderungen des Pfalzgrafen und gab ihm, vom Weine erhitzt, eine

Ohrfeige. Wolfgang Wilhelm brach nun alle Verhandlungen ab, begab sich nach

Bayern, wurde 1613 katholisch und so erhielt die Liga, Spanien und Österreich

einen guten Bundesgenossen; Johann Sigismund dagegen nahm, um die Holländer

und die Bewohner von Jülich, Kleve und Berg zu gewinnen, die Reformierte Konfession

an.

Da nun die Truppen des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm den Kurprinzen Georg

Wilhelm von Brandenburg von Düsseldorf nach Kleve vertrieben und auch Jülich

bedrohten, so rückten auf Ansuchen des Statthalters Holländer dort ein. Zu

gleicher Zeit erhielt der Erzherzog Albrecht, der Gouverneur der Spanischen

Niederlande, von dem Kaiser Befehl, die Acht an Aachen und Mühlheim zu

vollstrecken Der spanische General Spinola rückte in Aachen ein, unterdrückte

hier den Protestantismus und zog dann mit dem Pfalzgrafen vereinigt gegen den

Kurprinzen. Dieser rief die Holländer zu Hilfe, und Moritz von Oranien kam mit

einem Heere. England und Frankreich sandten aber Gesandte nach Xanten, um die

Besetzung Jülichs und Bergs durch Österreich zu verhindern. So wurde ein

Vertrag zu Xanten am 12. Nov. 1614 vermittelt, nach dem die Jülich-kleveschen

Länder geteilt werden sollten. Der Pfalzgraf erhielt Jülich und Berg, der

Kurfürst von Brandenburg Kleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein; alle fremden

Truppen sollten abziehen. Aber die Spanier blieben im Jülichschen und in Wesel

stehen, worauf die Holländer sich ebenfalls weigerten, Kleve zu räumen. Der

Dreißigjährige Krieg änderte in diesem Verhältnis wenig. 1621 bemächtigten

sich zwar die Österreicher und Neuburger wieder einiger von den Brandenburgern

und Holländern besetzten Plätze, weil Georg Wilhelm seinem Schwager, dem

Kurfürsten von der Pfalz, kurzen Aufenthalt an seinem Hofe gestattet hatte,

aber 1624 stellte ein neuer Vergleich zu Düsseldorf, welcher den frühern

bestätigte und 1629 erneuert wurde, die Ruhe wieder her. Obgleich 1630 bestimmt

wurde, dass Kurbrandenburg das Herzogtum Kleve und die Grafschaft Mark,

Pfalz-Neuburg aber Jülich, Berg, Ravenstein und Breskesand bekam, Ravensberg

aber gemeinschaftlich blieb, so blieben doch die Spanier in dem pfalzneuburger

Teil, die Holländer in dem brandenburgischen Teil stehen. 1644 bekam jedoch

Brandenburg die von Hessen besetzten Städte in der Grafschaft Mark und im

Kleveschen geräumt. Im Westfälischen Frieden 1648 suchten alle Parteien von

Neuem ihre Ansprüche geltend zu machen, indessen wurden sie auf den

prozessualen Weg verwiesen, und endlich schloss Kurfürst Friedrich Wilhelm

von Brandenburg 1666 mit dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm einen Erbvergleich,

wonach Brandenburg im Besitz von Kleve, Mark und Ravensberg bleiben, Pfalz aber

Jülich, Berg nebst den Herrschaften Winnenthal und Breskesand behalten

sollte. Beide Fürsten sollten für sich und ihre Nachkommen den Titel und das

Wappen aller dieser Länder führen. Die beiderseitigen Anforderungen auf

Ravenstein wurden auf ein Kompromiss gestellt. Kaiser Leopold bestätigte 1678

diesen Vergleich. Preußen und Pfalz führten nun das Kodirektorium und

Ausschreibeamt bei dem Westfälischen Kreistage abwechselnd. Preußen blieb

von jetzt an im Besitze des eigentlichen Herzogtums bis zum Lüneviller

Frieden 1801, in welchem es den Teil auf der linken Rheinseite (etwa 18 QM.)

an Frankreich abtrat; welches denselben mit dem Rurdepartement

vereinigte. Die Distrikte Sevenaer, Huissen und Malburg kamen 1803 an die

Batavische Republik. 1805 trat Preußen auch den auf der rechten Rheinseite

gelegnen Teil von Kleve ab, welchen Napoleon, außer der zum Rurdepartement

gezogenen Stadt und Festung Wesel, zu dem 1806 gegründeten Großherzotum Berg

schlug, 1810 aber wieder das nördlichste Stück desselben diesem abnahm und mit

dem französischen Departement Oberyssel verband. Nach der Auflösung des

Großherzogtums Berg 1814 und durch die Zurückgabe des linken Rheinufers

gelangte Preußen, mit Ausnahme der Distrikte Sevenaer, Haissen und Malburg,

welche dem Königreich der Niederlande und dessen Provinz Geldern verblieben,

wieder zum Besitz, des Herzogthums Kleve und schlug dasselbe zum Regierungsbezirk

Düsseldorf.

Vgl. Cher, Geschichte des Herzogthums Kleve, Kleve 1845.

Leicht variierende Angaben zur Zählweise und zu den Daten hat der Heimatverein in Kleve zusammengetragen: Siehe hier.

Stammbaum der kleveschen Grafen siehe hier.

| Dietrich I. | (III.) | 1092-1119 |

| Arnold I. | (I.) | 1119-1147 |

| Dietrich III. | (IV.) | 1147-1172 |

| Dietrich IV. | (V.) | 1172-1193 |

| ? Dietrich IV. | 1188-1198 ? | |

| ? Arnold II. | (II.) | 1198-1201 ? |

| Dietrich V. | (VI.) | 1193-1260 |

| Dietrich VI. | (VII.) | 1260-1275 |

| Dietrich VII. | (VIII.) | 1275-1305 |

| Otto | 1305-1311 | |

| Dietrich VIII. | (IX.) | 1311-1347 |

| Johann | 1347-1368 |

Kleve

| Adolf I. | 1368-1394 | ||

| Adolf IV. | 1394/1417-1448 | ab 1417 Herzogtum | Johann I. | 1448-1481 |

| Johann II. | 1481-1521 | ||

| Johann III. | 1521-1539 | Herzog von Jülich-Berg | 1511-1539 |

| Wilhelm der Reiche | 1539-1592 | Herzog von Jülich-Kleve-Berg | |

| Johann Wilhelm | 1592-1609 | Herzog von Jülich-Kleve-Berg |

Detailansicht für Kleve (Clivia Ducatus) zum Ende des 30-jährigen Krieges: siehe hier